先生、大変です!うちの子が何か食べちゃったかもしれないんです!」 「テーブルの上にあったはずのチョコレートが…床に落ちていた小さなおもちゃが…。もしかしたら…

お母さん、落ち着いてください。愛犬が何かを口にしてしまったかもしれない、そう気づいた瞬間、頭が真っ白になりますよね。そのお気持ち、とてもよく分かります。

どうしよう…今すぐ吐かせるべきですか?そもそも、すぐに病院に連れて行くべきなんでしょうか?

その不安、そして次から次へと湧いてくる疑問、一つひとつ解消していきましょう。この記事では、そんな緊急時に飼い主様が自信を持って行動できるよう、動物病院で行う『催吐処置(さいとしょち)』について、分かりやすくお話ししますね。

【この記事でわかること】

- なぜ、自己判断で吐かせてはいけないのか?

- 動物病院は、なぜ「注射」で吐かせることを選ぶのか?

- 処置の具体的な流れと、かかる時間

- 処置後のケアと注意点

- 来院前に、飼い主様ができること・準備すること

【前半】愛犬の誤飲で悩む飼い主様へ

絶対にやめて!自己判断で吐かせることの危険性

愛犬が異物を飲み込んだ時、まず頭に浮かぶのが「吐かせる」ことかもしれません。しかし、ご家庭で無理に吐かせるのは絶対にやめてください。

インターネット上には「塩やオキシドールを飲ませる」といった情報もありますが、これらは極めて危険です。

- 食塩中毒: 大量の塩分は、犬にとって命に関わる「食塩中毒」を引き起こす可能性があります。

- 消化管へのダメージ: オキシドールは胃の粘膜を激しく傷つけ、ひどい胃炎や潰瘍の原因になります。

- 誤嚥性肺炎: 吐いたものが気管に入ってしまい、重篤な肺炎(誤嚥性肺炎)を起こす危険があります。

何を飲み込んだかによっても、吐かせることが逆効果になるケース(鋭利なもの、腐食性のものなど)もあります。正しい知識を持った獣医師の判断に任せることが、愛犬を守るための最善の選択です。

来院前に落ち着いて!緊急アクションリスト

パニックになる気持ちをぐっとこらえ、まずは以下のリストを確認し、動物病院へ電話をしてください。

落ち着いて、まずは3つの確認を!

- [ ] いま、愛犬の意識はハッキリしていますか? (ぐったりしていないか、痙攣はないか)

- [ ] 何を、いつ頃、どのくらい飲み込みましたか? (製品のパッケージや残りがあれば持参)

すぐに動物病院へ電話!伝えるべきことリスト

- [ ] 犬種と、おおよその体重

- [ ] 誤飲したものの名前と量(わかれば)

- [ ] 誤飲してからの経過時間

- [ ] 現在の愛犬の様子

なぜ動物病院は「注射」を選ぶのか?

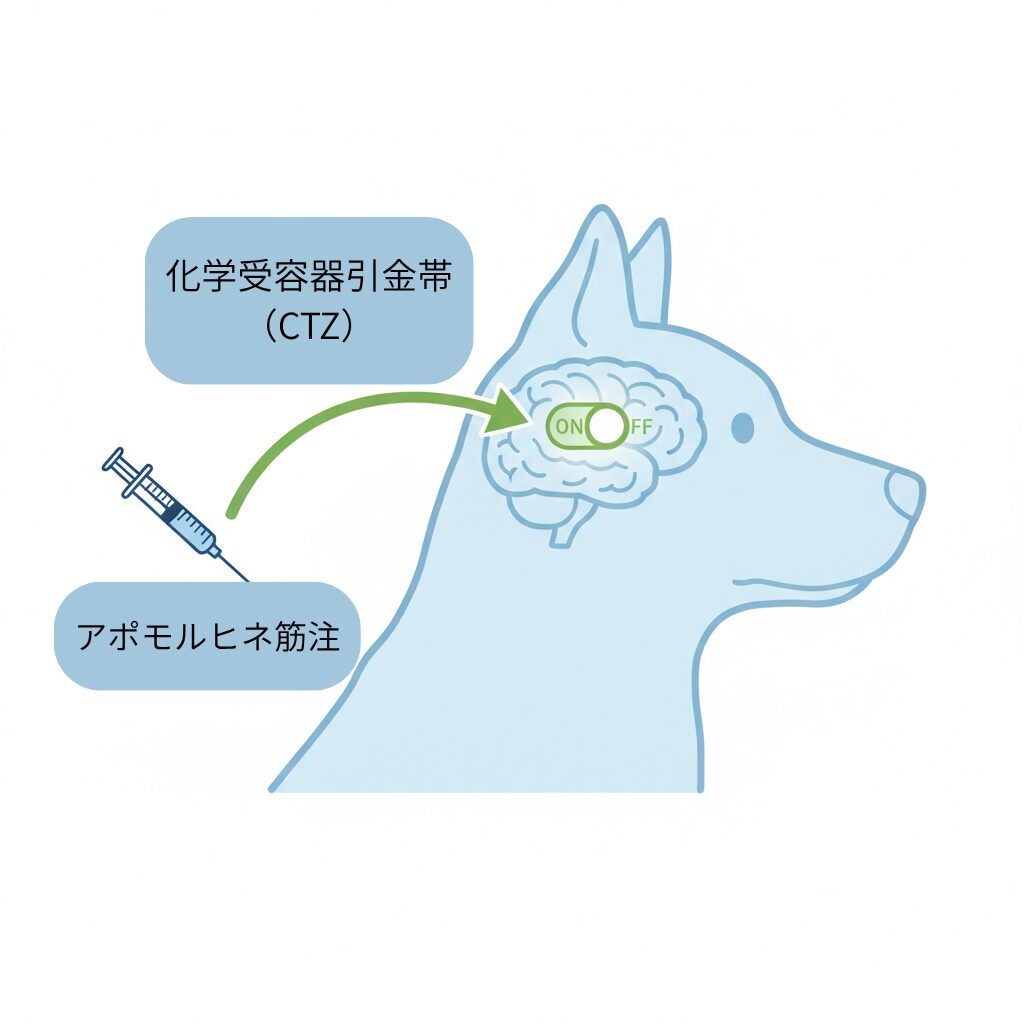

当院の催吐処置では、主に「アポモルヒネ」という薬を注射します。その理由は、緊急時に最も「迅速」で「確実」だからです。

アポモルヒネは、脳にある“嘔吐スイッチ”を安全にONにするお薬です。新しい点眼薬も作用の仕組みは同じですが、緊急時、特に興奮したり不安がったりしているワンちゃんに確実に点眼するよりも、一瞬で終わる筋肉注射の方が、圧倒的に早く、確実に薬を投与できるのです。

獣医師の視点:筋肉注射を選ぶ、もう一つの理由

緊急時で興奮しているワンちゃんの場合、じっとしていてもらう必要がある血管への注射(静脈注射)は、かえって負担になることがあります。その点、お尻や太ももの筋肉にする注射(筋肉注射)は一瞬で終わるため、ワンちゃんのストレスも最小限に抑えられます。「1秒でも早く、少しでも負担なく」を考えた結果が、筋肉注射という選択なのです。

【前半のまとめ】迷ったら、まずはお電話を

ここまで読んで、「うちの子はすぐに病院へ行くべきだ」と判断された方は、もうこの先を読む必要はありません。今すぐお近くの動物病院へ電話してください。

もし、もう少し詳しく専門的な話を知っておきたい、という飼い主様のために、この記事の後半では、催吐処置に使われるお薬の詳しい仕組みや、もし治療しなかった場合のリスクなど、一歩踏み込んだ解説をしていきます。

【後半】より詳しく知りたい方へ

専門解説:脳の“嘔吐スイッチ”「CTZ」とは

私たちの脳には、「化学受容器引金帯(Chemoreceptor Trigger Zone)」、通称CTZと呼ばれる部分があります。これが先ほどから説明している「嘔吐スイッチ」の正体です。

CTZは、血液中の毒物や薬物を感知すると、嘔吐中枢を刺激して吐き気を起こさせます。催吐薬である「アポモルヒネ」は、このCTZにあるドパミン受容体という部分に直接作用し、スイッチをONにすることで、安全かつ効果的に嘔吐を誘発するのです。

もし、胃の中に異物が残り続けたら?

催吐処置を行わず、異物や毒物が胃の中に残り続けると、様々なリスクが発生します。

- 腸閉塞: 胃の中では問題なくても、腸に流れて詰まってしまうことがあります。これが「腸閉塞」で、激しい嘔吐や腹痛を引き起こし、緊急手術が必要になるケースも少なくありません。

- 中毒症状: チョコレートや玉ねぎ、人間の薬などの場合、成分が体内に吸収されてしまうと、肝臓や腎臓、神経などに深刻なダメージを与え、命に関わる事態に発展する可能性があります。

だからこそ、胃の中にあり、かつ安全に排出できるうちに、催吐処置を行うことが極めて重要なのです。

催吐処置の具体的な流れ

まずは飼い主様から「何を・いつ・どのくらい」誤飲した可能性があるのか、詳しくお話を伺います。同時に、ワンちゃんの意識状態や呼吸の様子など、全身状態を迅速にチェックします。

診察結果に基づき、これから行う催吐処置の必要性、具体的な方法、期待できる効果、そして費用について丁寧にご説明し、飼い主様の同意を得てから処置を開始します。

ワンちゃんが怖がらないように優しく保定し、お尻や太ももの筋肉にアポモルヒネを注射します。チクッとするのは一瞬です。

通常、注射後5〜15分ほどで嘔吐が始まります。吐き出したものの中に、目的の異物が含まれているかをスタッフが丁寧に確認します。

無事に異物を回収できた後、薬の影響で続く吐き気を抑えるため、吐き気止め(制吐薬)の注射をします。必要に応じて、脱水を予防する点滴や、毒素を吸着する活性炭の投与なども行います。

ワンちゃんの状態が完全に落ち着き、ふらつきなどがないことを確認したら、ご帰宅いただけます。お家での過ごし方や注意点などをお伝えします。

催吐処置に伴うリスクと、その対策

催吐処置は一般的に安全な処置ですが、どのような医療行為にも100%はありません。当院では、考えられるリスクを最小限に抑えるため、細心の注意を払って処置を行っています。

1. 誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)

処置に伴う最も注意すべき合併症です。吐いたものが誤って気管や肺に入ってしまうことで起こる肺炎で、重症化すると命に関わることもあります。

- 当院での対策: 意識レベルが低下している子や、短頭種(フレンチ・ブルドッグやパグなど)のように解剖学的にリスクが高い子の場合は、特に慎重に実施の可否を判断します。処置中も、獣医師・動物看護師が呼吸状態を常に監視し、万が一の事態に備えます。

2. 薬剤による副作用

催吐に使用するアポモルヒネは、安全性の高い薬ですが、まれに処置後も軽度の鎮静(ぼーっとする)や、嘔吐が続くことがあります。

- 当院での対策: 処置後は、吐き気止めの注射(制吐薬)を投与し、ワンちゃんの不快感が続かないようにケアします。

3. 異物の回収漏れ

一度の催吐処置で、飲み込んだ異物のすべてを回収しきれない可能性もゼロではありません。

- 当院での対策: 吐き出した内容物はすべて丁寧に確認します。もし異物の一部が胃の中に残っている可能性が疑われる場合は、レントゲン検査などを追加でご提案し、完全な回収を目指します。

これらのリスクを飼い主様と共有し、ワンちゃんにとって最善の選択ができるよう、常に努めています。ご不安な点は、処置の前に遠慮なくご質問ください。

【専門的FAQ】診察でよく聞かれる質問

- 催吐処置の成功率はどれくらいですか?

- ワンちゃんの催吐処置は成功率が非常に高く、90%以上と報告されています。ただし、誤飲したものや個体差によって成功率は変動しますので、まずは一度ご相談ください。

- 処置にかかる費用は、だいたいいくらくらいですか?

- 当院の場合、催吐処置自体の費用は6,000円です。

その他、状態に応じて脱水を防ぐための皮下点滴(1,000円〜2,000円程度 ※体格によります)や、毒素を吸着させるための活性炭(吸着炭)の内服薬(600円程度)を追加することがあります。総額としては、おおよそ7,000円〜9,000円程度が目安となります。正確な費用は、ワンちゃんの状態を確認した上でご説明します。

- 吐かせた後も、何度も吐き続けています。大丈夫でしょうか?

- 催吐処置の後は、薬の影響で嘔吐が続くことがあります。そのため、当院では通常、処置後に吐き気止めの注射(制吐薬)を投与して、ワンちゃんの不快感が続かないようにケアしています。もしご帰宅後に嘔吐が止まらない場合は、すぐにご連絡ください。

- 他の催吐薬(トラネキサム酸など)は使わないのですか?

- トラネキサム酸なども催吐作用が報告されていますが、副作用として痙攣などが起こるリスクも指摘されています。様々な選択肢を検討した結果、当院では最も作用が確実で、万が一の際に拮抗薬(作用を打ち消す薬)も存在するアポモルヒネを第一選択としています。

まとめ:愛犬の「もしも」のために

愛犬の誤飲は、どんなに気をつけていても起きてしまう可能性がある事故です。大切なのは、万が一の時に飼い主様がパニックにならず、正しい行動をとること。この記事が、そのための「お守り」のような存在になれば幸いです。

不安な時は、決して一人で抱え込まず、いつでも私たち獣医師にご相談ください。