先生、うちの子の尿にキラキラした結晶が混じっていて…『ストルバイト』だって言われたんです。これって、手術しないと治らないんでしょうか?

そうですよね、ワンちゃん・ネコちゃんが『尿石症』と診断されたら、ご心配になるのは当然のことですよ。特に『ストルバイト結石』は、ワンちゃん・ネコちゃん両方で最も多く見られる結石ですから、同じように悩まれる飼い主様はとても多いんです。

でも、どうぞご安心ください。ストルバイト結石は、手術をしなくても食事療法で溶かせる可能性が高い病気なんです。

本当ですか!?食事で…!少し安心しました。でも、どうしてうちの子がこんな病気になってしまったんでしょうか…?

そこが一番気になるところですよね。実はこのストルバイト結石、ワンちゃんとネコちゃんではできる原因が少し違います。この記事では、飼い主様のその不安が安心に変わるように、ストルバイト結石の全てを、これから一つひとつ丁寧にご説明していきますね。

【この記事でわかること】

- ストルバイト結石とは何か?症状と原因

- 【重要】犬と猫で全く違う!それぞれの発症メカニズム

- 本当に食事で溶かせる?「溶解療法」の具体的な期間と流れ

- もう繰り返さない!再発予防のための食事と生活のポイント

- 診察でよく聞かれる質問(Q&A)

【前半】愛犬・愛猫の尿トラブルで悩む飼い主様へ

そもそも「ストルバイト結石」って何?

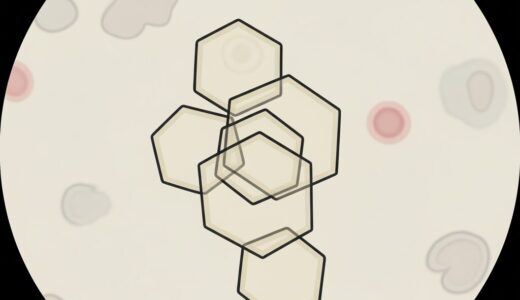

ストルバイト結石とは、尿の中に含まれる「マグネシウム」「アンモニウム」「リン酸」という3つのミネラル成分が結晶化し、石のように固まったものです。正式には「リン酸アンモニウムマグネシウム結石」と呼ばれます。

この結石が膀胱や尿道を傷つけることで、以下のような辛い症状を引き起こします。

- 頻尿:何度もトイレに行くが、少ししか尿が出ない

- 血尿:尿がピンク色や赤色になる

- 排尿困難:排尿時に痛がって鳴いたり、力んだりする

- 不適切な場所での排尿(粗相):トイレ以外の場所でしてしまう

- 落ち着きがなくなる、元気・食欲の低下

特に、雄(オス)の犬や猫では、結石が尿道に詰まってしまう「尿道閉塞」を起こす危険があります。尿が全く出せない状態は、急性腎不全などを引き起こし、2〜3日で命を落とす可能性のある極めて危険な状態です。ぐったりしている、お腹を痛がる、嘔吐するなどの症状が見られたら、時間外であってもすぐに動物病院を受診してください。

【重要】犬と猫では、できる原因が全く違います

ストルバイト結石ができる根本的な原因は、犬と猫で大きく異なります。この違いを理解することが、適切な治療と予防への第一歩です。

犬のストルバイト結石の多くは、ブドウ球菌などの「ウレアーゼ産生菌」という細菌が尿路に感染することから始まります。この細菌が持つ「ウレアーゼ」という酵素が、尿素をアンモニアに分解することで尿がアルカリ性に傾き、ストルバイト結石が形成されやすくなるのです。そのため、犬の治療では食事療法と同時に、原因菌を叩くための抗菌薬治療が不可欠となります。

一方、猫のストルバイト結石の多くは細菌感染を伴わない「無菌性」です。主な原因は、フードに含まれるミネラル(マグネシウムやリン)のバランスや、体質、飲水量の不足などによって尿がアルカリ性に傾くことです。特に、雄猫の尿道閉塞の原因となる尿道栓子(プラグ)の実に95%がストルバイトであるというデータもあり、猫にとって非常に身近な病気と言えます。

【獣医師の視点①】「尿に結晶がある」≠「尿石症」です

健康診断の尿検査で「ストルバイト結晶が出ていますね」と言われたけれど、症状はないし、うちの子は大丈夫?というご相談をよく受けます。重要なのは、健康な犬や猫でも尿中にストルバイト結晶が見られることは珍しくない、ということです。結晶があるからといって、必ずしも結石(石)ができるわけではありません。

しかし、結晶尿は結石ができるリスクが高い状態(尿がミネラルで過飽和である証拠)とも言えます。症状がなくても、結晶の種類や量、尿pHなどによっては、将来の尿石症を予防するための食事管理をお勧めすることがあります。

【動物病院へ行く前に】獣医師に伝えたいことチェックリスト

的確な診断のために、以下の情報を整理して獣医師に伝えましょう。慌てていても、これを見れば大丈夫です。

□ いつから症状がありますか?

(例:昨日から、1週間前から)

□ どんな症状がありますか?(複数回答可)

- [ ] 何度もトイレに行く(頻尿)

- [ ] トイレにいる時間が長い(排尿困難)

- [ ] 尿が赤い、ピンク色(血尿)

- [ ] トイレ以外の場所で粗相をしてしまう

- [ ] 落ち着きがなく、鳴いている

□ 尿は出ていますか?

- [ ] 少しは出ている

- [ ] 全く出ていない(→緊急事態です!すぐに病院へ!)

□ 今与えているフードの種類は?

(商品名、ドライかウェットか)

□ おやつやサプリメントは与えていますか?

(種類、頻度)

□ 飲水量は普段と比べてどうですか?

(増えた、減った、変わらない)

□ 過去に尿のトラブルはありましたか?

(診断名、時期)

【前半のまとめ】まずは落ち着いて、動物病院へ相談を

ここまで、ストルバイト結石の基本的な情報と、ご家庭でできる準備について解説しました。最も大切なポイントは、ストルバイト結石は内科的に溶かせる可能性が高いということです。

ただし、自己判断は禁物です。特に、尿が全く出ていない、ぐったりしているといった症状は尿道閉塞の可能性があり、命に関わる緊急事態です。すぐに夜間救急病院などを受診してください。

症状が比較的落ち着いている場合でも、まずはかかりつけの動物病院で正確な診断を受けることが治療の第一歩です。

【後半】より詳しく知りたい方へ

「なぜ犬には抗菌薬が必要なの?」「溶解には具体的に何日くらいかかるの?」

ここからの後半パートでは、一歩踏み込んで、ストルバイト結石のより専門的な病態生理や治療の選択肢、よくある質問について詳しく解説していきます。

診断と治療の選択肢

ストルバイト結石は、X線検査で白く写りやすい(X線不透過性)ため、レントゲン検査や超音波検査で診断されることが一般的です。治療法は、主に「内科的溶解療法」と「外科的摘出術」の2つに大別されます。

| 治療法 | メリット | デメリット/注意点 |

|---|---|---|

| 内科的溶解療法(食事療法+薬) | ・手術が不要で、体への負担が少ない。 ・麻酔のリスクを避けられる。 | ・溶解までに時間がかかる(犬で最大3ヶ月、猫で平均6日〜141日)。 ・治療期間中は療法食以外の食事は厳禁。 ・犬の場合、原因となる尿路感染症の治療(抗菌薬投与)が必須。 ・シュウ酸カルシウムなど他の成分が混ざっていると溶けないことがある。 ・溶解途中の小さな結石が尿道に詰まるリスクがゼロではない。 |

| 外科的摘出術(膀胱切開など) | ・結石を物理的にすぐに取り除ける。 ・閉塞のリスクを迅速に解消できる。 ・摘出した結石の成分を正確に分析できる。 | ・全身麻酔と手術に伴う身体的負担がある。 ・術後の痛みや合併症のリスク。 ・小さな結石の取り残しが起こることがある。 ・費用が比較的高額になる傾向。 |

獣医師は、結石の大きさや数、動物の全身状態、尿道閉塞のリスクなどを総合的に判断し、飼い主様と相談しながら最適な治療法を選択します。

【詳説】ストルバイト結石の内科的溶解療法

ストルバイト結石は、シュウ酸カルシウム結石とは異なり、適切な治療計画に従うことで内科的に溶解することが可能であり、これが治療戦略の重要な柱となります。この治療法の目的は、尿を「結石が溶ける状態」に変え、維持することにあります。

溶解療法を成功させるための主要な要素は以下の4つです。

1. 尿pHの低下(酸性化)

ストルバイトはアルカリ性の尿で形成されやすい性質があります。そのため、溶解療法の鍵は尿を酸性に傾け、結石の溶解性を高めることです。

- 目標pH: 結石を溶かすために推奨される尿pHは5.8〜6.2の範囲です。

- 仕組み: 尿が酸性になると、ストルバイトの成分であるリン酸イオンが水に溶けやすい形に変化します。これにより、結石が非常に溶けやすい環境が作られます。

2. マグネシウム・リンの制限

ストルバイト溶解用の療法食は、結石の材料となるマグネシウム(Mg)やリン(P)といった前駆物質の尿中への排泄を制限するように設計されています。

- 制限の重要性: 尿中のマグネシウム濃度を低下させることは、ストルバイト結石の溶解を誘発する鍵の一つです。

- 猫の溶解食の推奨値: 療法食に含まれるマグネシウムは乾物量で0.04%〜0.09%、リンは0.45%〜1.1%に調整されています。

3. 尿量の増加(尿の希釈)

尿の量を増やして薄めることで、結石成分の濃度を下げ、結石ができにくく、溶けやすい環境を作ります。

- 方法: 水分含有量の多いウェットフードの給与が推奨されます。また、飲水量を増やすために、療法食にはナトリウム(塩分)が調整されていることがあります。

- 目標尿比重: 尿の濃さの指標である尿比重(USG)を、猫では1.030未満、犬では1.020未満に維持することが目標です。

4. 抗菌薬(犬の場合に特に重要)

ストルバイト結石の形成原因は、イヌとネコで大きく異なります。

- 犬の場合(感染誘発性):

前述の通り、犬のストルバイト結石のほとんどは尿路感染症が原因です。そのため、食事療法に加えて、尿の細菌培養検査と感受性試験に基づいた適切な抗菌薬の投与が不可欠です。感染を治療しなければ、食事療法単独では結石は溶解しません。何度も感染を繰り返したり、治りにくい場合はもしかすると細菌感染がおこりやすくなる原因(クッシング症候群や陰部周囲の汚れ、重度の歯石など)が隠れているのかもしれません。 - 猫の場合(無菌性が多い):

猫のストルバイト結石は多くが無菌性であり、食事管理が中心となります。しかし、猫でもまれに尿路感染症が併発することがあり、その場合は抗生物質が必要です。

溶解期間と再評価

溶解療法は時間がかかるため、定期的なモニタリングが欠かせません。

- 期間: 結石の溶解にかかる期間は幅広く、猫では平均6日〜141日(数週間〜最大5ヶ月)かかることがあります。犬では最大3ヶ月かかることがあります。

- 再評価: 治療開始後、2〜4週間ごとに腹部X線検査で結石のサイズと数の変化を評価します。溶解が期待通りに進まない場合、結石組成がストルバイトではない(例:シュウ酸カルシウムとの混合)、または飼い主が食事指導を守っていない可能性が考えられます。

- 治療の継続: X線検査で結石が完全に消失したことが確認された後も、目に見えない微小な結石を完全に溶かし、再発を防ぐために、さらに1ヶ月程度は溶解用の療法食を続けることが推奨されます。

また、一方で行き過ぎたストルバイト結石への対応はシュウ酸カルシウム結石の形成を促進してしまうため、バランスをとって治療をすることが重要です。そのためにも定期的なモニタリングは欠かせません。

「もしストルバイト結石を治療せずに放置したら?」

症状が落ち着いたからといって治療を中断したり、放置したりすると、様々なリスクがあります。

- 結石の成長と増加: 尿石は時間とともに大きく、そして数が増える可能性があります。大きくなるほど溶解に時間がかかり、治療が困難になります。

- 持続的な膀胱炎: 結石が膀胱の粘膜を傷つけ続けることで、慢性的な炎症が起こり、血尿や頻尿といった症状が続きます。動物は常に不快感を抱えることになります。

- 難治性の尿路感染症: 結石の表面は細菌の隠れ家となり、抗菌薬が効きにくい状態になります。再発性の尿路感染症の原因となることがあります。

- 【最も危険】尿道閉塞: 特に雄の犬や猫で、小さな結石が尿道に詰まってしまうと、尿が全く出せなくなります。これは急性腎不全や尿毒症を引き起こし、治療が遅れると2〜3日で命を落とす可能性のある、極めて危険な状態です。

【獣医師の視点②】再発予防こそが本当のゴールです

溶解療法や手術で結石が無くなった後、「もう治ったから普通のフードに戻してもいいですか?」とご質問いただくことがあります。しかし、一度ストルバイト結石ができた体質は、生活習慣を変えなければ再発する可能性が高いのです。

特に犬では、再発性尿路感染症のコントロールが何より重要です。猫では、尿を適切なpHに保ち、ミネラルバランスを調整した予防食を続けることが推奨されます。治療の本当のゴールは「結石を無くすこと」ではなく、「結石を“再発させない”こと」。そのために、定期的な尿検査でしっかり状態をモニタリングしていきましょう。

【獣医師が答える】ストルバイト結石のよくあるご質問

Q1. なぜ犬の治療には抗菌薬が必要で、猫には不要なことが多いのですか?

A1. それは、犬と猫でストルバイト結石ができる根本的な原因が違うからです。犬のストルバイト結石のほとんどは、ウレアーゼという酵素を作る細菌の尿路感染症が原因で発生します。そのため、この原因菌を退治しない限り、いくら食事を変えても結石は溶けません。一方、猫のストルバイト結石の多くは、細菌感染を伴わない「無菌性」であり、主に食事内容や体質が原因で発生するため、食事療法が治療の中心となります。

Q2. 療法食をなかなか食べてくれません。どうすればいいですか?

A2. 多くの飼い主様が悩まれる点です。まずは、同じ療法食のウェットフードを試したり、少し温めて香りを立たせたりする方法があります。ドライフードにお湯を加えてふやかすのも良いでしょう。それでも食べない場合は、他のメーカーのストルバイト用療法食を試すことも選択肢です。かかりつけの獣医師に相談し、その子に合った方法を見つけていきましょう。治療の成功には療法食を続けることが不可欠ですので、諦めずに試すことが大切です。

Q3. 治療中、おやつは絶対にあげてはダメですか?

A3. 溶解療法を成功させるためには、療法食以外の食べ物は原則として与えないのが理想です。おやつによっては尿のpHをアルカリ性に戻してしまい、治療効果を妨げる可能性があるからです。どうしても与えたい場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談し、与えても良いおやつの種類や量を確認してください。

Q4. 結石が溶けるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A4. 結石の大きさや数、また犬か猫かによって大きく異なります。猫の無菌性ストルバイトの場合、平均すると数週間で溶けることが多いですが、長い場合は数ヶ月かかることもあります(ある研究では平均36日、範囲は14〜141日でした)。犬の感染性ストルバイトの場合は、感染のコントロールも必要なため、最大で3ヶ月ほどかかることもあります。治療中は2〜4週間ごとにレントゲン検査などで結石の大きさを確認し、治療計画を見直していきます。

まとめ:正しい知識で、愛犬・愛猫の健康を守りましょう

ストルバイト結石は、犬と猫で非常に多く見られる病気ですが、その原因は大きく異なります。そして、食事療法を中心とした内科治療で溶かすことが期待できる病気でもあります。

最も重要なのは、飼い主様が正しい知識を持ち、獣医師と協力して根気強く治療と予防に取り組むことです。血尿や頻尿など、気になるサインが見られたら、決して自己判断せず、まずは動物病院に相談してください。この記事が、不安を抱える飼い主様にとって、一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。

参考文献・引用元リスト

「2023 Global Urolith Data」Minnesota Urolith Center「小動物の臨床栄養学 第5版」「イヌとネコの腎泌尿器病学」「Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine」