目次

犬の糖尿病は、インスリンというホルモンの不足、またはその作用低下(インスリン抵抗性)によって、血糖値が持続的に高い状態(高血糖)になり、多飲多尿などの様々な症状が現れる病気です。

適切な診断と治療、そしてご家族の献身的なケアによって、多くの犬は良好な生活の質を維持することが可能です。

糖尿病の原因と種類

犬の糖尿病の主な原因と種類は以下の通りです。

インスリン欠乏性糖尿病 (IDDM)

膵臓β細胞の破壊・減少: これが犬の糖尿病の最も一般的な原因です [2, 3]。膵臓のβ細胞はインスリンを産生する細胞で、これが破壊されたり数が減ったりすると、インスリンの絶対量が不足します [2, 3]。

- 免疫介在性: ヒトの1型糖尿病に似ており、自己免疫によってβ細胞が破壊されると考えられています [2, 3]。犬の糖尿病がMHCクラスII遺伝子(犬白血球抗原;DLA)と関連していることが報告されています [3]。

- 特発性: 特定の原因が不明なままβ細胞が破壊される場合もあります [2]。

- 膵炎など膵外分泌疾患に伴うもの: 膵炎によってβ細胞がダメージを受けることがあります [2, 3]。実際、糖尿病の犬の30-40%に膵炎の組織学的所見が認められるという報告があります [3]。

- 先天性のβ細胞低形成: まれですが、生まれつきβ細胞が少ない、または早期に変性してしまうケースです(例:キースホンドの子犬)[3]。

- 毒物や感染によるもの: 特定の毒物や感染症がβ細胞を破壊することもあります [3]。

インスリン抵抗性糖尿病 (IRD)

インスリンは分泌されているものの、その効きが悪くなっている状態です [3]。

発情後や妊娠時: 主に雌犬で見られ、黄体期に分泌されるプロゲステロンがインスリン抵抗性を引き起こします [2, 3]。プロゲステロンは乳腺からの成長ホルモン(GH)分泌を刺激し、これがインスリンの作用を妨げます [2, 3]。

他の内分泌疾患に伴うもの

- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症): コルチゾールの過剰がインスリン抵抗性を引き起こします [2, 3]。

- 先端巨大症: 成長ホルモンの過剰分泌が原因です [2]。

- 卵巣疾患、グルカゴノーマなど: これらもインスリン抵抗性の原因となり得ます [2]。

- 医原性: グルココルチコイド(ステロイド剤)やプロゲステロン製剤の長期投与によって引き起こされることがあります [2, 3]。

- 肥満: 犬では肥満が糖尿病の直接の原因となることは稀ですが、インスリン抵抗性を助長する危険因子とはなり得ます [2, 3]。

犬の糖尿病は、多くの場合、β細胞の破壊によるインスリンの絶対的不足が主体であり、ほとんどの症例で生涯にわたるインスリン治療が必要となります [2, 3]。新たに糖尿病と診断された犬の中には、少量のインスリン(例:0.2 U/kg/回未満)で良好な血糖コントロールが得られる「ハネムーン期」と呼ばれる状態がみられることがあります。これは、残存するβ細胞機能によるものと考えられますが、通常、この残存機能も数ヶ月以内に失われ、血糖コントロールはより困難になり、インスリンの増量が必要となります [3]。

臨床症状

犬の糖尿病で最も一般的にみられる症状は以下の通りです [2, 3]。

多飲多尿 (PU/PD)

血糖値が腎臓の再吸収閾値(犬では通常180-220 mg/dL)を超えると、尿中にブドウ糖が漏れ出し(尿糖)、浸透圧利尿により尿量が増加し、結果として飲水量も増えます [3]。

多食 (PP)

細胞がブドウ糖をうまく利用できないため、エネルギー不足を感じて食欲が増進します [3]。

体重減少

ブドウ糖をエネルギーとして利用できず、体内のタンパク質や脂肪が分解されるために起こります [2, 3]。

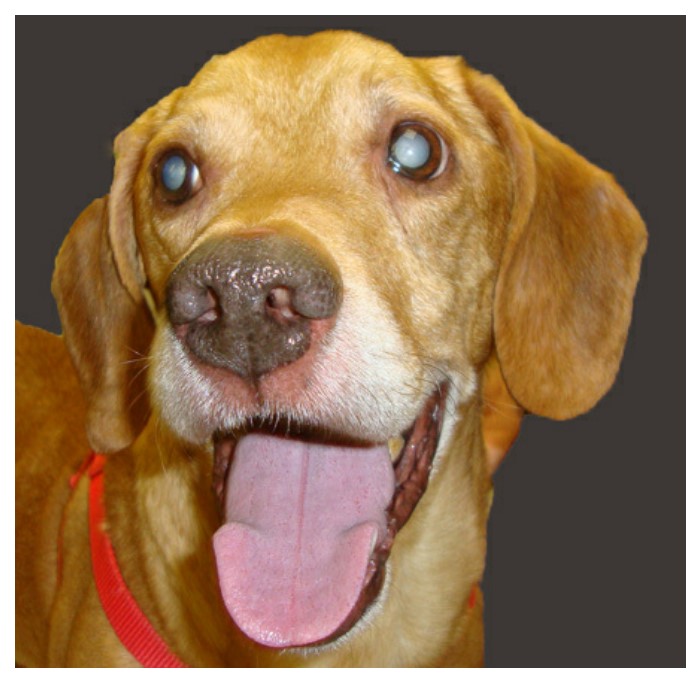

白内障

糖尿病の犬で非常によく見られる合併症で、急速に進行し失明に至ることもあります [2, 3]。レンズ内で過剰なブドウ糖がソルビトールに変換され、浸透圧変化によりレンズ線維が破壊されることが原因です [3]。診断時に14%の犬で見られ、1年後には75%の犬で発症したという報告があります [3]。

元気消失、削痩、被毛粗剛

ケトアシドーシス(DKA)の症状

食欲不振、元気消沈、衰弱、嘔吐、下痢、脱水などがみられ、重篤な場合は命に関わります [1, 2, 3]。

その他、雌犬では発情に関連して糖尿病が悪化することがあります [2]。まれに、末梢神経障害によるかかとをつけて歩く蹠行がみられることもあります(猫ではより一般的)[2, 3]。

診断

糖尿病の診断は、特徴的な臨床症状、持続的な空腹時高血糖、そして持続的な尿糖陽性の3つの条件が揃うことで確定されます [2, 3]。

問診と身体検査

飼い主さんからの症状の聞き取り(多飲多尿、体重変化など)、犬種、年齢、性別、避妊・去勢の有無、過去の病歴や投薬歴などを詳しく確認します [2, 3]。身体検査では、体重、栄養状態、被毛の状態、白内障の有無、肝腫大(糖尿病性肝リピドーシスの可能性)などを評価します [2, 3]。

血液検査

血糖値: 空腹時でも持続的に高血糖(犬では通常180mg/dL以上、200mg/dLを超えることが診断の目安)であることを確認します [2, 3]。ストレスによる一過性の高血糖との鑑別が重要です。

糖化タンパク質(フルクトサミン、糖化アルブミンHbA1c): 過去数週間(フルクトサミン、糖化アルブミンは約1〜2週間、HbA1cは約2〜3ヶ月)の平均血糖値を反映するため、持続的な高血糖の指標となります [3]。低タンパク血症や溶血などがあると数値に影響が出ることがあります [3]。

血液化学検査: 肝酵素(ALT、ALP)の上昇、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症(リポ蛋白血症)などがみられることがあります [2, 3]。DKAの場合は電解質異常(低ナトリウム血症、低カリウム血症、低リン血症)やアシドーシスの評価も重要です [1, 2]。

血球数算定(CBC): 通常、糖尿病自体では大きな変化はありませんが、併発疾患(炎症や感染など)の評価に役立ちます [2, 3]。

尿検査

尿糖: 糖尿病では持続的に陽性となります [2, 3]。

尿比重: 尿糖の影響で高くなる傾向があります(通常1.025以上)[2]。

ケトン体: DKAの指標となりますが、体重減少と脂肪異化によってDKAでなくても弱陽性になることがあります [2]。

尿路感染症の確認: 糖尿病の犬は尿路感染症を併発しやすいため、尿沈渣の観察や細菌培養検査が推奨されます [2, 3]。

画像診断(腹部X線検査、腹部超音波検査)

糖尿病に特異的な所見はありませんが、膵炎、副腎の腫大(クッシング症候群の可能性)、子宮蓄膿症など、糖尿病の原因となりうる疾患や併発疾患の評価に有用です [2, 3]。

その他の検査

必要に応じて、膵特異的リパーゼ(cPLI)、ACTH刺激試験(クッシング症候群の疑い)、血中プロゲステロン濃度(未避妊雌犬)などの内分泌検査が行われます [2, 3]。

治療

犬の糖尿病治療の主な目的は、臨床症状を改善・消失させ、合併症を予防し、犬と飼い主のQOLを向上させることです [2, 3]。具体的には、血糖値をできるだけ目標範囲内にコントロールし、低血糖を避けることが重要です [3]。

インスリン療法

ほぼ全ての犬の糖尿病で、インスリン注射による治療が必須です [2, 3]。

インスリン製剤の種類: 作用時間によって中間型(NPH、レンテなど)や持効型(PZI、グラルギン、デテミルなど)があります [3]。犬の体格や血糖値のパターンに応じて獣医師が選択・調整します。動物専用のレンテインスリンやPZI製剤(プロジンク)も利用可能です [3]。

投与方法と用量: 通常、1日2回の皮下注射を行います [3]。初回投与量は犬の体重や状態に応じて獣医師が決定し(例:0.25 U/kg)、その後、血糖値のモニタリング結果に基づいて調整していきます [3]。インスリンの投与量が1.5 U/kg/回を超えても血糖コントロールが不良な場合は、インスリン抵抗性を疑い、原因検索が必要です [3]。

インスリンの取り扱い: インスリン製剤は冷蔵庫で立てて保管し、凍結させないように注意します [3]。製剤によって混合方法が異なるため、指示に従います [3]。

注射手技: 正しい注射手技を習得することが重要です [3]。毎回同じように注射できるよう、練習が必要です。インスリンペンデバイスも利用可能です [3]。

食事療法

内容とタイミング: 毎日同じ種類、同じ量のフードを、インスリン注射の直前または直後に1日2回与えるのが基本です。

フードの種類: 糖尿病用の処方食は、食物繊維(可溶性および不溶性)が豊富で、単純糖類をほとんど含まず、脂肪含量を抑え、複合炭水化物とタンパク質から主にカロリーを得るように設計されています [3]。これにより食後の急激な血糖上昇を抑える効果が期待できます。肥満犬には体重管理も考慮した低カロリーのものを、痩せている犬にはある程度のカロリーがあるフードを選択します [3]。併発疾患がある場合は、そちらを優先したフード選択が必要なこともあります [3]。

間食: 原則として避けるべきですが、与える場合は糖質を含まないもの(ささみ、野菜など)を少量にします [2]。

運動療法

毎日一定量の適度な運動は、インスリンの吸収を促進し、筋肉でのブドウ糖利用を高めることでインスリン感受性を高め、血糖コントロールを助けます [3]。激しい運動や不規則な運動は低血糖を引き起こす可能性があるため避けるべきです [3]。

未避妊雌犬の管理

糖尿病と診断された未避妊の雌犬は、状態が安定し次第、早期に避妊手術(卵巣・子宮摘出)を行うことが強く推奨されます [2, 3]。発情周期に伴うホルモンの影響でインスリン抵抗性が著しく変動し、血糖コントロールが極めて困難になるためです [3]。

併発疾患の治療

尿路感染症、膵炎、クッシング症候群など、糖尿病のコントロールを悪化させる可能性のある併発疾患があれば、その治療も並行して行います [3]。

糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)の治療

DKAは生命を脅かす緊急状態であり、迅速かつ集中的な治療が必要です。

輸液療法: 脱水と電解質異常(特に低カリウム血症、低リン血症)の補正が最優先です。生理食塩液を基本とし、必要に応じてカリウムやリンを補給します。

インスリン療法: 初期には作用時間の短いレギュラーインスリンを持続点滴または頻回筋肉内投与で用い、血糖値を1時間あたり50mg/dLを超えない範囲で徐々に下げていきます(目標250mg/dL程度)。

アシドーシスの補正: 重炭酸ナトリウムの投与は、通常は必要ありませんが、重度のアシドーシスの場合に検討されることがあります。

高浸透圧高血糖症候群(HHS)の治療: DKAと同様に輸液と電解質補正が中心ですが、より慎重な水分バランスの管理が求められます [2]。

治療経過のモニタリング

糖尿病の治療効果を判定し、インスリンの投与量を適切に調整するためには、定期的なモニタリングが不可欠です [3]。

飼い主による自宅での観察

飲水量、尿量、食欲、元気、体重の変化などを記録してもらうことが最も重要です。

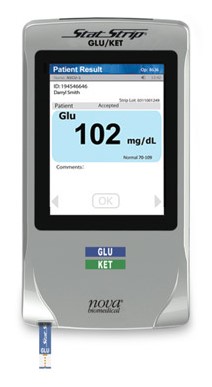

血糖値測定

血糖曲線(BGC): インスリン投与後、1〜2時間おきに血糖値を測定し、血糖値の推移をグラフ化します。これにより、インスリンの効果の強さ(血糖値の最低値)、作用持続時間、血糖値の変動幅などを評価し、インスリンの種類や投与量の調整に役立てます。理想的な血糖値の範囲は100〜250(300)mg/dL程度です。

スポット血糖値測定: 単独での評価は難しいですが、低血糖の確認などには有用です。

各社からごく少量の血液で血糖値の測定が可能な機器が出ています。

持続血糖測定システム(CGMS/FGMS): 皮下にセンサーを装着し、間質液中のグルコース濃度を連続的に測定するシステムです。頻回の採血が不要で、より詳細な血糖変動を把握できます。

血中ケトン体測定:FreeStyleリブレなどでごく少量の血液からケトン体を測定できます。DKAの治療の際には治療の目安にすることもできます。

尿検査

自宅で尿糖とケトン体を定期的に検査してもらい、記録してもらいます。持続的な尿糖陰性は低血糖のリスクを示唆し、ケトン体陽性はコントロール不良やDKAの兆候である可能性があります。

糖化タンパク質(フルクトサミン、糖化アルブミンHbA1c)

過去数週間の平均血糖値を反映し、長期的な血糖コントロールの指標となります。ただし、これらの値だけでインスリン量を調整するべきではありません。

定期的な動物病院での診察

体重測定、身体検査、各種検査結果、自宅でのモニタリング記録などを総合的に評価し、治療計画を見直します。

血糖コントロール不良時の対応(トラブルシューティング)

インスリン治療を行っても血糖コントロールがうまくいかない場合、以下の要因を考慮します [3]。

- 技術的な問題: インスリンの保管方法(凍結や加温)、混合方法、注射手技の誤り(不正確な量、皮内注射など)、不適切なインスリン製剤や注射器の使用(U-40とU-100の混同など)。

- インスリンの不活化・力価低下: 有効期限切れ、不適切な保管。

- インスリンの吸収不良。

- インスリンの過少投与または過剰投与(ソモギー効果を含む)。

- インスリンの作用時間が不適切: 効果が短すぎる(例:8時間未満)、または長すぎる(例:14時間以上)。

- インスリン抗体の産生(まれ)。

- 併発疾患によるインスリン抵抗性: グルココルチコイド投与、発情期、甲状腺機能低下症、慢性膵炎、慢性腎臓病、感染症(口腔内、尿路など)、腫瘍、重度の肥満、クッシング症候群などが原因となります。

(ソモギー効果: インスリンの過剰投与により低血糖が起こると、反動で血糖値を上昇させるホルモン(グルカゴン、エピネフリン、コルチゾール、成長ホルモンなど)が過剰に分泌され、著しい高血糖(リバウンド高血糖)がみられる現象です。)

糖尿病の合併症

低血糖

インスリン治療の最も注意すべき合併症です [3]。

元気消失、ふらつき、痙攣、昏睡などを引き起こし、重篤な場合は命に関わります。自宅で低血糖症状がみられた場合は、ブドウ糖液やガムシロップなどを口の粘膜に塗布し、速やかに動物病院を受診する必要があります [3]。

白内障

最も一般的な長期合併症で、多くの場合、診断から12〜18ヶ月以内に進行します [2, 3]。

Ettinger’s Textbook of Veterinary Internal Medicine, 9th Editionより引用

糖尿病性神経障害

猫でよくみられる蹠行は、犬ではまれです [2, 3]。

糖尿病性腎症

犬ではまれですが、定期的な腎機能検査が推奨されます [2, 3]。

その他の合併症

尿路感染症、皮膚感染症、膵炎などが起こりやすくなります [3]。

予後

犬の糖尿病の予後は、飼い主の治療への取り組み、血糖コントロールの状況、併発疾患の有無と管理、合併症の発生などによって大きく左右されます [2, 3]。多くの犬は、適切な治療と管理によって比較的長期間、良好なQOLを保つことが可能です。ある報告では、治療開始後30日以上生存した犬の1年生存率は約40%、3年生存率は約33%とされています [3]。治療開始後数ヶ月以内に併発疾患(膵炎や感染症など)で状態が悪化するケースもありますが、これを乗り越えれば、多くの犬は比較的安定した状態を維持できます [3]。

参考文献

- 犬の内科診療 Part 1

- 犬と猫の内分泌疾患ハンドブック 第2版

- Ettinger’s Textbook of Veterinary Internal Medicine, 9th Edition

糖尿病は適切に治療・管理することで良好な状態を保てます。

また、糖尿病は健康診断で早期発見というのはなかなかないですが、基礎疾患となるような病気が見つかることはあります。

甲賀セレネ動物病院

甲賀セレネ動物病院