先生、『シスチン結石』と診断されました…。遺伝的な病気なので、生涯付き合っていく必要があると聞いて、頭が真っ白です。これから、うちの子はどうなってしまうんでしょうか…?

そう告げられて、とてもご不安ですよね。専門的な言葉ですし、『遺伝』や『生涯の管理』と聞くと、戸惑ってしまうお気持ちはよく分かります。でも、まずは安心してください。シスチン結石は、正しい知識を持って適切に管理すれば、再発をコントロールし、健やかな毎日を送ることができる病気です。

【この記事でわかること】

・なぜ?愛犬がシスチン結石になった根本的な原因

・手術は必要?食事療法や薬で治せるの?具体的な治療法の選択肢

・再発を防ぐ一番の要!療法食の選び方と食事管理のポイント

・男の子の未去勢犬に多いのはなぜ?去勢手術の必要性

・今すぐできる!獣医師に伝えるべき症状チェックリスト

獣医師の視点:飼い主様が抱えがちな「最初の誤解」

診察室で「最近、トイレの回数は多いけど、元気はあるから大丈夫だと思っていました」というお話をよく伺います。しかし、犬は不調を隠すのが得意な動物。頻尿や血尿は、彼らが発する重要なサインなのです。少しの変化も見逃さず、早めに相談いただくことが、愛犬を苦しませないための第一歩です。

【前半】まずは知ってほしい、シスチン結石の基本

このパートでは、難しい専門用語を避け、シスチン結石とは何か、そして飼い主として今すぐ何をすべきかを分かりやすく解説します。

そもそも「シスチン結石」ってどんな病気?

犬の尿石症(尿路に石ができてしまう病気)のうち、約7%を占めるのがこのシスチン結石です。

簡単に言うと、体質的に「シスチン」というアミノ酸の一種が尿の中に過剰に排泄されてしまうことで、それが溶けきれずに結晶となり、固まって石(結石)になってしまう病気です。

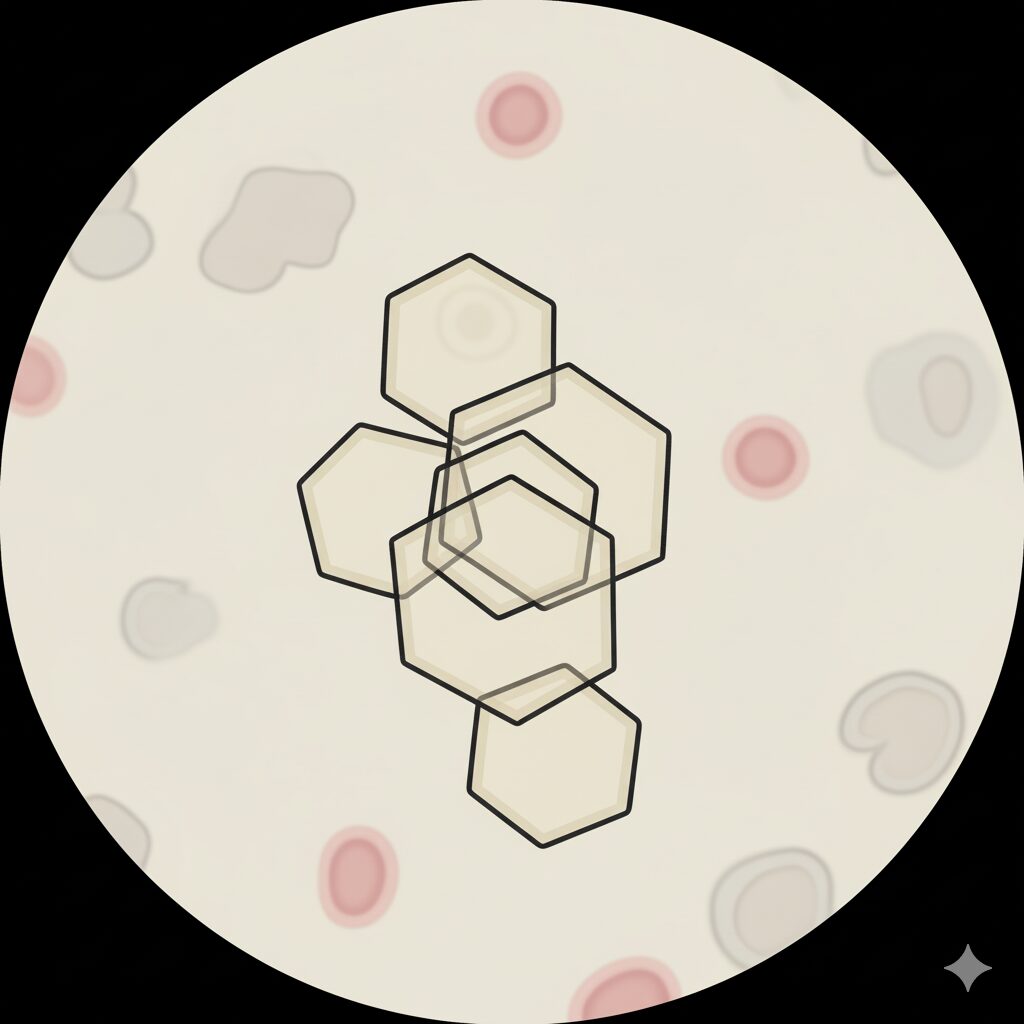

この結晶は、顕微鏡で見ると特徴的な六角形をしているのが目印です。

どんな症状がでるの?

シスチン結石が膀胱や尿道を刺激することで、以下のような膀胱炎に似た症状が見られます。

- 頻尿(何度もトイレに行く)

- 血尿(おしっこが赤い、ピンク色)

- 排尿困難(おしっこが出にくい、ポタポタとしか出ない)

- 排尿時痛(おしっこをするときに鳴く、痛がる)

- トイレ以外の場所での粗相

特に注意が必要なのは、結石が尿道に詰まってしまう「尿道閉塞」です。おしっこが全く出ない状態が続くと、急性腎障害や尿毒症を引き起こし、命に関わります。

もし、愛犬がおしっこをしようとしているのに全く出ていない場合は、時間外であってもすぐに動物病院に連絡してください。

【実践】動物病院に行く前に・行ってから

不安で混乱している時こそ、落ち着いて状況を整理することが大切です。以下のチェックリストをご活用ください。

お家でできる症状チェックリスト

・おしっこの回数がいつもより多い、または少ない

・トイレに何度も行くが、少ししか出ていない

・おしっこをする時に痛そうに鳴く、いきんでいる

・おしっこの色がいつもと違う(赤い、ピンク色、キラキラして見える)

・トイレ以外の場所で粗相をしてしまう

・元気がなく、食欲もない

獣医師に伝えよう!問診で役立つ情報メモ

- いつから?:上記の症状がいつから始まったか

- 食事内容:普段食べているフード、おやつの種類と量

- 飲水量:最近、水を飲む量に変化はあったか

- 過去の病歴:これまでに尿路系の病気をしたことがあるか

【前半のまとめ】まずは落ち着いて、獣医師に相談を

ここまで、シスチン結石の基本的な症状や、飼い主さんにできることを解説しました。最も大切なのは、自己判断で様子を見ず、必ず動物病院を受診することです。特に、おしっこが全く出ていない場合は、命に関わる緊急事態です。すぐに夜間救急病院などに連絡してください。

【後半】より詳しく知りたい方へ

ここからは、シスチン結石の原因や治療法について、一歩踏み込んだ専門的な内容を解説します。

原因と病態生理:なぜ石ができてしまうのか?

シスチン結石の根本原因は、「シスチン尿症」という遺伝性疾患です。

私たちの体は、腎臓で血液をろ過して尿を作ります。その際、体に必要なアミノ酸などは「再吸収」という形で血液中に回収されます。

しかし、シスチン尿症の犬は、この再吸収機能に生まれつき異常があります。具体的には、アミノ酸の再吸収を担う輸送体の設計図となる遺伝子(SLC3A1やSLC7A9)に変異があるため、シスチンというアミノ酸をうまく回収できず、尿の中へ大量に漏れ出てしまうのです。

シスチンは非常に水に溶けにくい性質を持っているため、尿中の濃度が高くなると結晶化し、やがて結石へと成長します。

なぜ未去勢の男の子に多いの?

シスチン尿症にはいくつかのタイプがあり、その中には雄性ホルモン(アンドロゲン)の影響で悪化する「アンドロゲン依存性」のタイプが存在します。そのため、特に未去勢の雄犬で発生が多く見られます。このタイプの結石は、去勢手術を行うことで劇的に改善する可能性があります。

診断と治療の選択肢

診断は、尿検査での特徴的な六角形の結晶の確認、画像検査(レントゲンでは写りにくいため、超音波検査が中心)、そして結石そのものの分析によって確定します。

治療法は、結石の大きさや場所、尿道閉塞の有無によって、以下の選択肢を組み合わせて行います。

| 治療法 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 食事療法(療法食) | 体への負担が少なく、根本的な再発予防になる | 効果が出るまで時間がかかる、食べてくれない場合がある | 閉塞がなく、体力がある子、結石が小さい場合 |

| 外科手術 | 確実かつ迅速に結石を摘出できる | 麻酔リスク、身体的負担、費用がかかる、再発予防にはならない | 尿路閉塞を起こしている、結石が大きい、内科療法に反応しない |

| 薬物療法(チオプロニン等) | 食事療法と併用で溶解効果を高める | 副作用のリスク(肝機能障害など)、定期的なモニタリングが必要 | 食事療法だけではコントロールが難しい場合 |

| 去勢手術 | アンドロゲン依存性の場合、根本的な原因の一つを解消できる | 外科的処置であり、麻酔リスクがある | 未去勢の雄で、アンドロゲン依存性が疑われる場合 |

各治療法の詳細

食事療法(療法食)

シスチン結石の治療と再発予防において、食事管理は最も重要で基本的なアプローチです。シスチンは体内で作られるアミノ酸ですが、その原料となる動物性タンパク質を制限することで、尿中のシスチン濃度を下げることができます。尿がアルカリ性になることでシスチン結石は溶けやすくなるため、クエン酸カリウムが添加されています。

外科手術

すでに形成された結石が大きく、内科療法では溶解が難しい場合や、尿道閉塞を起こして緊急性が高い場合には、外科手術によって結石を摘出します。特に、尿道閉塞は放置すると命に関わるため、迅速な対応が必要です。 ただし、外科手術で結石を取り除いても、シスチン尿症という体質が改善されるわけではないため、再発予防のための食事療法やその他の管理は継続して行う必要があります。

薬物療法(チオプロニンなど)

食事療法だけでは結石の溶解や再発予防が不十分な場合、薬物療法が併用されることがあります。

- チオプロニン(Tiopronin):シスチンと結合し、シスチンよりも水に溶けやすい化合物を形成することで、尿中のシスチンの溶解度を高め、結石の形成を阻害します。ただし、肝機能障害などの副作用のリスクがあるため、定期的な血液検査によるモニタリングが必要です。

- クエン酸カリウムなど:尿をアルカリ化する目的で、食事療法と併用されることがあります。

去勢手術

前述の通り、シスチン尿症には雄性ホルモン(アンドロゲン)の影響を受けるタイプが存在します。このタイプの場合、去勢手術を行うことでアンドロゲンレベルが低下し、尿中のシスチン排泄量が顕著に減少することが報告されています。去勢後2〜4ヶ月以内に尿中のシスチン/クレアチニン比が正常値に戻る可能性もあり、非常に効果的な再発予防策となります。麻酔のリスクなどを考慮しつつ、獣医師と十分に相談して検討しましょう。

【重要】もし、シスチン結石を治療せずに放置してしまったら?

「症状が落ち着いたから」「療法食は高いから」といった理由で治療を中断してしまうと、非常に危険な状態に陥る可能性があります。

- 尿道閉塞: 小さな結石が尿道を完全に塞いでしまうと、おしっこが全く出なくなります。これは急性腎障害を引き起こし、体内に毒素が溜まる尿毒症に進行します。閉塞から48時間以上が経過すると、命を落とす危険性が非常に高くなります。

- 繰り返す膀胱炎: 結石が膀胱の粘膜を傷つけ続けることで、細菌感染を伴う膀胱炎を繰り返し、常に血尿や頻尿などの辛い症状に悩まされることになります。

- 腎機能の低下: 尿路の圧力が高い状態や、慢性的な感染が続くと、腎臓そのものにダメージが蓄積し、将来的に慢性腎臓病に移行するリスクが高まります。

シスチン結石の管理は、単に石をなくすだけでなく、愛犬の将来のQOL(生活の質)と寿命を守るために不可欠なのです。

よくあるご相談:「おやつは絶対ダメなんですか?」

「療法食だけなんて可哀想…」というお気持ち、とてもよく分かります。おやつの全面禁止は、かえって飼い主様のストレスになり、治療の継続を難しくすることもあります。原則は療法食ですが、与えても良いおやつ(タンパク質やナトリウムが少ないものなど)もあります。必ず、事前に獣医師に相談し、量を守って与えるようにしましょう。

専門的なFAQコーナー

Q1. 療法食を全く食べてくれません。どうすればいいですか?

A1. まずは、ぬるま湯でふやかして香りを立たせたり、少量のウェットフードをトッピングしたりといった工夫を試してみてください。それでも食べない場合は、無理強いせず、かかりつけの獣医師に相談しましょう。別のメーカーの療法食を試したり、サプリメントを併用したりと、その子に合った方法を一緒に探していきます。

Q2. 未去勢の男の子です。去勢は絶対に必要ですか?

A2. シスチン結石には、雄性ホルモン(アンドロゲン)の影響でリスクが高まるタイプが存在します。このタイプの場合、去勢手術によって尿中のシスチン排泄量が劇的に改善することが報告されており、非常に効果的な治療・再発予防策となります。もちろん、麻酔リスクなどを考慮する必要があるため、最終的には愛犬の状態を総合的に評価し、獣医師と相談して決定することが重要です。

Q3. 治療費はどのくらいかかりますか?

A3. 治療費は、結石の大きさや数、治療法(内科か外科か)、通院頻度によって大きく異なります。初診時には数万円程度、外科手術が必要な場合は数十万円程度になることもあります。生涯の管理が必要になるため、療法食や定期的な検査の費用も考慮しておく必要があります。ペット保険に加入している場合は、適用範囲を確認しておきましょう。

まとめ:正しい管理で、愛犬との未来を守る

シスチン結石は遺伝性の病気であり、一度付き合うと決めたら生涯にわたる管理が必要です。しかし、それは決して悲観的なことではありません。

適切な食事管理、十分な水分摂取、そして定期的なモニタリングを続けることで、結石の再発をコントロールし、多くの犬たちが元気に過ごしています。

大切なのは、飼い主さん一人で抱え込まず、私たち獣医師とチームを組んで治療にあたることです。不安なこと、分からないことがあれば、どんな些細なことでもご相談ください。一緒に、あなたの愛犬にとって最善の道を見つけていきましょう。

参考文献・引用元リスト

[ETTINGER'S TEXTBOOK OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE, Chapter 308: Lower Urinary Tract Urolithiasis in Dogs][イヌとネコの腎泌尿器病学, 第8章 尿石症][Minnesota Urolith Center, 2023 Global Urolith Data]