先生、うちの子のおしっこに血が混じっていて…。検査の結果、どうでしたか?

検査の結果、膀胱に結石が見つかりました。状況から見て、これはシュウ酸カルシウム結石の可能性が非常に高いです。このタイプの結石は残念ながら食事では溶かせないので、手術で取り除くのが最善の治療になります。

手術ですか…。それに、この結石は一度取っても再発しやすいとも聞きました。これからどうしたらいいのか、不安でいっぱいです…。

お気持ち、よく分かります。手術も心配ですし、何より『再発』と聞くと、これからずっと不安を抱えなければいけないように感じてしまいますよね。でも、ご安心ください。シュウ酸カルシウム結石は、正しい知識を持って、ご家庭で適切なケアを続けることで、再発リスクを大きく下げることができます。

このページでは、そんな飼い主様の不安を解消するために、シュウ酸カルシウム結石との付き合い方を、原因から最新の予防法まで、分かりやすく徹底的に解説していきます。一緒に学んでいきましょう。

この記事でわかること

- シュウ酸カルシウム結石が「食事で溶けない」本当の理由

- 手術後に最も重要な「再発させない」ための食事管理のコツ

- 獣医師が推奨する水分をたくさん摂らせるための具体的な工夫

- 療法食選びや、おやつに関するよくある疑問

【前半】シュウ酸カルシウム結石で悩む飼い主様へ

まずは、この病気の基本的な特徴と、飼い主様が今すぐできることを分かりやすく解説します。

特徴1:食事や薬では「溶かせない」石

尿路結石にはいくつかの種類があり、代表的なものに「ストルバイト結石」と、今回テーマの「シュウ酸カルシウム結石」があります。

この二つの最大の違いは、食事療法で溶かせるかどうかです。

・ストルバイト結石: 尿がアルカリ性に傾くとできやすくなります。そのため、尿を酸性にする特別な療法食を与えることで、石を溶かして治療できる場合があります。

・シュウ酸カルシウム結石: 尿が酸性に傾くとできやすくなります。しかし、一度できてしまうと、ストルバイト結石のように尿の性質を変えても溶かすことができません。

この性質のため、シュウ酸カルシウム結石は外科手術や低侵襲な方法で物理的に取り除くことが主な治療法となります。

特徴2:非常に「再発しやすい」

シュウ酸カルシウム結石のもう一つの厄介な特徴は、非常に再発しやすいことです。ある報告では、食事管理を行った犬でも3年以内に最大57%、猫では2年以内に33%が再発したとされています。

だからこそ、結石を取り除いて終わりではなく、生涯にわたる再発予防、特に毎日の食生活の管理が何よりも重要になるのです。

まずは落ち着いて!診察で獣医師に伝えるべきことチェックリスト

不安な気持ちでいっぱいかもしれませんが、まずは情報を整理することが大切です。正確な情報が、より良い治療に繋がります。動物病院を受診する前に、以下の点をメモしておきましょう。

・症状の記録: いつから?どんな症状?(頻尿、血尿、排尿時に痛そうにする、など)

・飲水量の変化: 最近、水を飲む量は増えた?減った?(1日の量をおおよそでOK)

・食事の記録: 現在食べているフード、おやつの名前とだいたいの量

・過去の病歴: これまでに尿路系の病気をしたことがあるか?

・質問リスト: 獣医師に聞きたいことを3つ書き出しておく(例:「手術以外の選択肢は?」「費用はどのくらい?」など)

前半のまとめと、今すぐすべきこと

シュウ酸カルシウム結石は「溶かせない」「再発しやすい」という特徴があります。そのため、治療の中心は外科的な摘出と、その後の生涯にわたる食事管理です。

最も重要なのは、飼い主様だけで判断せず、まずはかかりつけの獣医師に相談することです。

特に、おしっこが全く出ていない、ぐったりしているといった場合は、尿道閉塞など命に関わる緊急事態の可能性があります。すぐに夜間救急なども含めて動物病院を受診してください。

【後半】より詳しく知りたい方へ

ここからは、シュウ酸カルシウム結石の病態生理や、具体的な診断・治療法、再発予防の核心について、参考資料に基づき専門的に解説します。

なぜシュウ酸カルシウム結石ができるのか?

シュウ酸カルシウム結石ができる原因は一つではなく、いくつかの要因が重なり合って発生します。

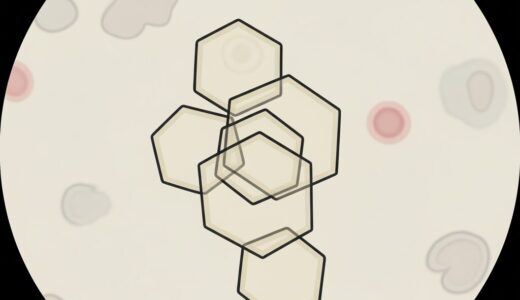

理科の実験で、ビーカーの水に食塩をたくさん溶かすと、溶けきれなかった分が結晶になるのを想像してみてください。あれとよく似たことが、体の中で起こっています。

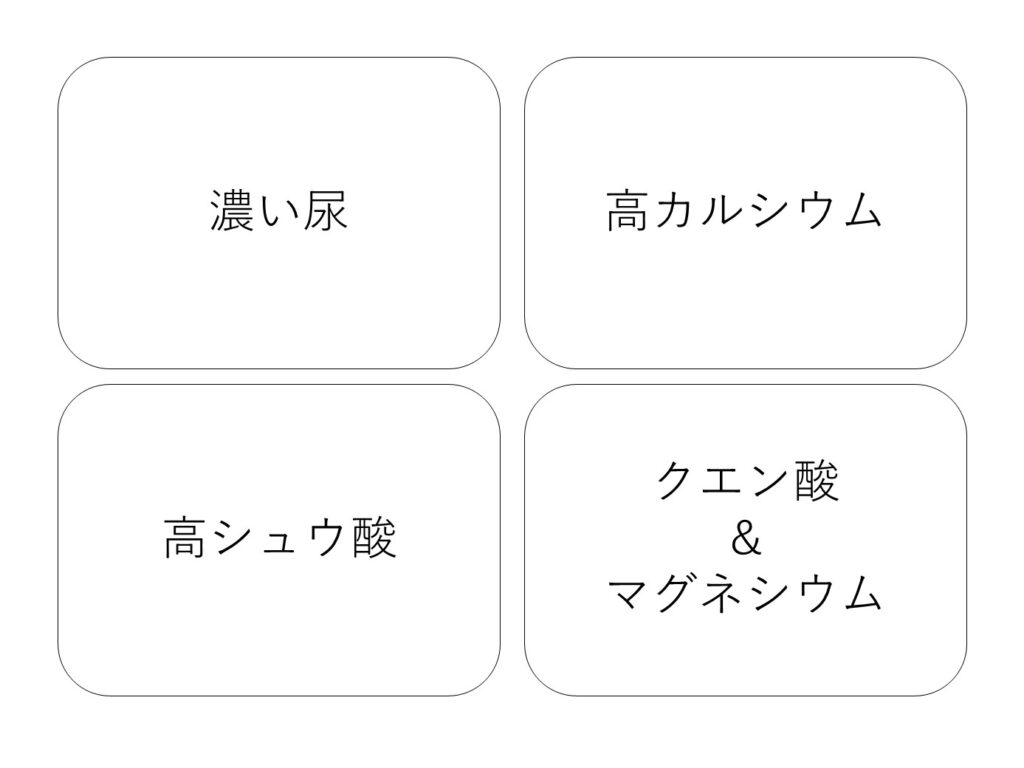

原因①【最も重要】尿が濃いこと(水分不足)

どんなに食事に気をつけていても、体の中の水分が不足して尿が濃くなってしまうと、結石の成分(ミネラル)が尿に溶けきれなくなり、結晶化しやすくなり結果として結石が作られやすくなります。

原因②シュウ酸カルシウム結石の材料が多すぎること

シュウ酸カルシウム結石はシュウ酸とカルシウムがくっついてできています。

尿の中にこの2つが多いと結石は作られやすくなります。

・特発性高カルシウム尿症: シュウ酸カルシウム結石の犬で最も一般的に見られる原因です。血液中のカルシウム濃度は正常にもかかわらず、腎臓でのカルシウム再吸収がうまくいかず、尿中に過剰なカルシウムが排泄されてしまう体質的なものです。

・高カルシウム血症を引き起こす疾患: 頻度は低い(約10%未満)ですが、上皮小体機能亢進症や一部の悪性腫瘍などが原因で血液中のカルシウム濃度自体が上昇し、結果として尿中への排泄量が増加することがあります。

・食事からの吸収(外因性)

シュウ酸を多く含む食品の過剰な摂取は、尿中のシュウ酸を増やす直接的な原因となります。特に、ホウレンソウ、サツマイモ、ニンジン、豆腐、ナッツ類などの植物性食品には多くのシュウ酸が含まれているため、おやつなどで与える際には注意が必要です。

ここで重要なのは、食事中のカルシウムの役割です。食事に十分なカルシウムが含まれていると、シュウ酸は腸管内でカルシウムと結合し、吸収されずに便として排泄されます。しかし、不適切にカルシウムを制限した食事では、シュウ酸が吸収されやすい状態で腸管に残ってしまうため、かえって体内への吸収量が増加してしまうことがあります。

・体内での生成(内因性)

食事だけでなく、体内でもシュウ酸は生成されます。例えば、サプリメントなどによるビタミンCの過剰摂取は、代謝の過程でシュウ酸の生成を増やす可能性があります。また、特定の代謝に必要なビタミンB6の欠乏なども、内因性のシュウ酸産生を増加させる一因となることが知られています。

原因③シュウ酸カルシウム結石ができにくくする物質が減ること

体には本来、結石ができないように防いでくれる物質(クエン酸やマグネシウム、一部のタンパク質)が存在します。

シュウ酸とくっついて水に溶けやすい物質になったり、尿をアルカリ性にしたり(クエン酸)、シュウ酸カルシウムにくっついてそれ以上大きくならないようにしたりして、シュウ酸カルシウム結石ができにくくしています。

⇔一方でマグネシウムが増えすぎたり、尿がアルカリ性になりすぎるとストルバイト結石ができやすくなるため、ほどほどにしなくてはなりません。

診断から治療へのプロセス

多くの飼い主様が経験するように、診断は段階的に進められます。

頻尿や血尿といった症状から、レントゲン検査や超音波検査、尿検査を行います。シュウ酸カルシウム結石はX線を通しにくいため、レントゲンで白く写ることが多いです。

結石が見つかった場合、緊急ではなく、他の併発疾患もなければ、まずは食事で溶けるストルバイト結石の可能性を考え、療法食を1〜2ヶ月試すことがあります。

療法食を続けてもレントゲンで結石の大きさが変わらない場合、尿検査の所見(尿pHが酸性、シュウ酸カルシウム結晶が見られるなど)、犬種や猫種といった情報を総合し、「シュウ酸カルシウム結石の可能性が極めて高い」と判断されます。

最終的な確定診断は、手術などで摘出した結石そのものを専門機関で分析することで行われます。

治療法の選択肢:メリットとデメリット

シュウ酸カルシウム結石は溶解できないため、物理的な除去が必要です。

| 治療法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 外科的切開(膀胱切開術) | 大きな結石や多数の結石を一度に確実に取り除ける | 体への負担が大きい、入院が必要、縫合糸が核となり再発するリスクがある |

| 低侵襲的な方法(経尿道バスケット回収など) | 体への負担が少なく、回復が早い | 小さな結石に限られる、特殊な設備や技術が必要(当院での対応不可) |

どちらの治療法が最適かは、結石の大きさ、数、場所、そして動物の状態によって異なります。必ず獣医師と十分に相談して決定してください。

再発予防こそが本当の戦い:食事管理の3つの柱

手術が無事に成功しても、それで終わりではありません。再発率をいかに下げるか、ここからが本番です。

最重要:水分摂取の最大化(尿の希釈)

再発予防で最も効果的なのは、尿を薄くすることです。尿が希釈されれば、結石の成分が飽和しにくくなり、結晶化を防げます。

・ウェットフードへの切り替え: 可能な限り、ドライフードから缶詰やパウチのウェットフードに切り替えることを第一に検討します。食事から自然に水分摂取量を増やすことができます。

・ドライフードの場合: 食事にぬるま湯や無塩のスープを加える、水飲み場を複数設置する、循環式の給水器を利用するなど、飲水を促す工夫をしましょう。

ハイドラケアのような水分摂取を促す製品の利用も検討する価値はあるかもしれません。大きくなってからだとドライフードにぬるま湯を混ぜても飲んでくれなかったりするので小さいうちから、慣れさせることは重要です。

療法食への変更

シュウ酸カルシウム結石の再発予防用に設計された療法食は、以下のように成分が調整されています。

・カルシウム、シュウ酸の制限: 結石の原料となる成分を適切に管理します。

・クエン酸カリウムの添加: 尿を適度にアルカリ化し、シュウ酸カルシウムの結晶化を阻害するクエン酸を尿中に増やす効果が期待できます。(添加されていない尿結石用療法食も存在します。)

定期的なモニタリング

再発は症状が出る前に発見することが重要です。獣医師の指示に従い、摘出後も定期的に画像検査(レントゲンや超音波、尿検査)を受け、小さな結石のうちに対処できるようにしましょう。

もし結石を治療せずに放置したら、どうなるの?

「症状が落ち着いているなら、急いで取らなくても良いのでは?」と感じる飼い主様もいらっしゃるかもしれません。しかし、シュウ酸カルシウム結石を治療せずに放置することには、様々なリスクが伴います。

1. 慢性的・継続的な痛みと不快感

結石は、膀胱のデリケートな粘膜にとっては硬い異物です。膀胱の中を転がり、壁を傷つけることで、慢性的・持続的な炎症を引き起こします。これにより、動物は常に排尿時の違和感や痛みを抱えることになり、頻尿や血尿といった症状が改善せず、生活の質(QOL)を著しく低下させます。

2. 細菌感染症の温床になる

結石の表面はザラザラしていることが多く、細菌が隠れるのに絶好の場所(温床)となります。一度細菌が住み着くと、抗生物質を投与しても結石の内部に逃げ込んで生き残ってしまうため、治りにくい膀胱炎を何度も繰り返す原因となります。

細菌感染が腎臓の方まで広がると腎盂腎炎といった病気になり、状態が急激に悪化する場合もあるため注意が必要です。

3. 結石がさらに大きく、多くなる

尿中のミネラルが付着することで、結石は時間と共に少しずつ成長し、大きくなっていきます。また、一つだけでなく、複数の結石が新たに形成されることもあります。結石が大きくなればなるほど、将来的に摘出する際の手術の負担も大きくなってしまいます。

4.【最も危険】尿道閉塞のリスク

これが、結石を放置する上で最も恐ろしいリスクです。 膀胱にあった結石が、尿の出口である尿道に詰まってしまう「尿道閉塞」を起こすことがあります。特に、尿道が細くて長いオスの動物で発生のリスクが非常に高いです。

尿道が完全に塞がってしまうと、おしっこが全くできなくなり、体に老廃物や毒素が急速に溜まっていきます(急性腎不全)。これは命に関わる緊急事態であり、閉塞を解除しなければ、わずか1〜2日で死に至る可能性があります。

手術なしで尿道閉塞を解除できればいいですが、膀胱から結石を取り出すよりもリスクの大きな手術をしなければ尿道閉塞を解除できない場合もあります。

このように、症状がなくても結石を体内に持ち続けることは、様々なリスクを抱えることになります。そのため、獣医師はこれらのリスクを総合的に判断し、適切なタイミングでの摘出を提案しています。

【FAQコーナー】

- 療法食は一生続けないといけませんか?

- 結論からお伝えすると、「最初に選んだ一つの療法食を、ただ生涯与え続ける」ことが常に正解とは限りません。

より正確には、「定期的なモニタリングに基づき、その子に合わせて内容を調整しながら、生涯にわたる食事管理を続ける」必要があります。

現在日本で利用できる尿石症用の療法食の多くは、最も発生の多い「ストルバイト」と「シュウ酸カルシウム」の両方に対応できるように設計されています。

・ストルバイトはアルカリ性の尿でできやすい

・シュウ酸カルシウムは酸性の尿でできやすい

このため、多くのフードは両者の中間である「弱酸性(pH 7.0未満)」の尿を目指して作られています。これはストルバイト予防には効果的ですが、シュウ酸カルシウム結石と確定している子にとっては、尿が酸性に傾きすぎ、かえって再発のリスクを高めてしまう可能性もゼロではありません。

また、製品によっては、結石の形成を抑える重要な成分である「クエン酸」が添加されていない場合もあります。

では、具体的にどうすれば良いのか?

シュウ酸カルシウム結石の食事管理は、微調整していく「オーダーメイドの継続的なプロセス」だとお考えください。

ステップ①:まずは「土台」となる療法食を始める

結石の原料となるカルシウムやシュウ酸などを適切に調整した、シュウ酸カルシウム対応の療法食を処方します。

ステップ②:定期的な尿検査で「答え合わせ」をする

ここが最も重要です。療法食を開始したら、必ず定期的に動物病院で尿検査を受け、そのフードがその子の体質に本当に合っているかを確認します。

・尿比重は? → 尿は十分に薄まっているか?(水分摂取量の確認)

・尿pHは? → 尿は理想的なpHになっているか?

・結晶は? → 尿中にシュウ酸カルシウムの結晶は出ていないか?

ステップ③:結果に基づき、プランを「最適化」する

もし、療法食を食べている状態で、尿が酸性に傾いていたり、結晶が見られたりする場合は、獣医師は次のような「次の手」を検討します。

・クエン酸カリウム製剤を追加する: 尿をアルカリ性に傾け、かつ結石の形成を強力にブロックする「クエン酸」を、お薬やサプリメントで直接補給します。これは非常に効果的な方法です。

・別の療法食に変更する: より尿の酸性化が緩いフードに変更を検討します。

このように、「生涯の食事管理」とは、飼い主様と獣医師がチームを組み、定期的な検査という「答え合わせ」をしながら、その子にとっての最適なプラン(療法食+α)を継続的に見つけていく治療なのです。

- 療法食以外のおやつは絶対ダメですか?

- 結論から言うと、おやつが1日の総摂取カロリーの10%未満であれば、結石形成のリスクを大幅に高める可能性は低いとされています 。

食事療法を厳格に行うことは非常に重要ですが、おやつを完全に禁止する必要はありません 。

しかし、おやつの「種類」には注意が必要です。人の食べ物やサプリメントの中には、シュウ酸やカルシウムを多く含むものがあり、尿の組成を変えてしまう可能性があります 。特にシュウ酸カルシウム結石のリスクがある場合、シュウ酸を多く含むほうれん草やさつまいも 、カルシウムが豊富なチーズ 、イワシなどの小魚類 は避けるべきです

最も安全な選択肢は、動物病院で処方される結石の種類に配慮された専用のおやつを選ぶことです 。市販のおやつや人の食べ物を与える前には、結石の種類によって適切なものが異なるため、必ずかかりつけの獣医師に相談してください 。

- 慢性腎臓病(CKD)も持っている猫の場合、どちらの食事を優先すべきですか?

- 非常に難しい問題ですが、一般的には生命に直接関わる慢性腎臓病の管理が優先されることが多いです。このケースでは、より専門的な栄養管理が必要になるため、必ず獣医師の指導のもとで食事プランを決定してください。

まとめ:正しい知識で、愛犬・愛猫との未来を守る

シュウ酸カルシウム結石は、一度付き合うことになると生涯にわたる管理が必要な病気です。しかし、その性質を正しく理解し、獣医師と二人三脚で適切な再発予防を継続すれば、多くの場合は元気に日常生活を送ることができます。

この記事が、不安を抱える飼い主様の道標となり、愛犬・愛猫との穏やかな毎日を取り戻す一助となれば幸いです。

参考文献・引用元リスト

- イヌとネコの腎泌尿器病学 第8章 尿石症

- Ettinger’s Textbook of VETERINARY INTERNAL MEDICINE, Chapter 159: Nutritional Management of Lower Urinary Tract Disease

- Ettinger’s Textbook of VETERINARY INTERNAL MEDICINE, Chapter 308: Lower Urinary Tract Urolithiasis in Dogs

- Ettinger’s Textbook of VETERINARY INTERNAL MEDICINE, Chapter 309: Lower Urinary Tract Urolithiasis-Feline

関連リンク

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/399d9d2b.00e22c2b.399d9d2c.32da77ae/?me_id=1210722&item_id=10053723&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fpetgo%2Fcabinet%2Fmc120%2F23972_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)