こんにちは。最近おしっこの時に痛そうにするとのことで、ご心配でしたね。

はい、先生。それに血尿も出ていて…。検査で『シリカ結石』の可能性があると聞いて、聞いたことのない病名ですごく不安で…。今まで元気だったので、私のフード選びが悪かったのでしょうか…?

ご不安になりますよね。シリカ結石は非常に珍しいタイプの尿石なので、情報が少なく戸惑うのも無理はありません。でも、ご安心ください。決して○○さんのせいではありませんよ。なぜシリカ結石ができるのか、そしてこれからどうすれば良いのか、一緒に一つずつ確認していきましょう。

この記事では、愛犬が「シリカ結石」と診断されて不安を抱える飼い主様に向けて、その原因からご家庭でできる予防・管理法までを、最新のデータと獣医師の視点を交えながら分かりやすく解説します。

この記事でわかること

- シリカ結石がどんな病気か(発生頻度と2023年の最新データ)

- なぜ激しい血尿や痛みがでるのか(ジャックストーン形状の特徴)

- シリカ結石の主な原因(注意すべきペットフードの原材料)

- 動物病院で行われる検査と治療の選択肢

- 再発を防ぐための食事管理と家庭でできること

【前半】愛犬の血尿や痛み…「シリカ結石」で悩む飼い主様へ

非常に稀だけど注意が必要な「シリカ結石」とは?

まず知っていただきたいのは、シリカ結石は数ある尿石の中でも非常に発生頻度が低い、珍しいタイプの結石であるということです。

世界の犬の尿石を分析している専門機関「ミネソタ大学 尿石センター」の2023年の最新データによると、63,762件の犬の尿石のうち、シリカ結石が占める割合は1%未満でした。猫においては、最も稀な結石とされています。

「珍しいなら、うちの子は大丈夫」と思われるかもしれませんが、この結石には他の尿石にはない、やっかいな特徴があるのです。

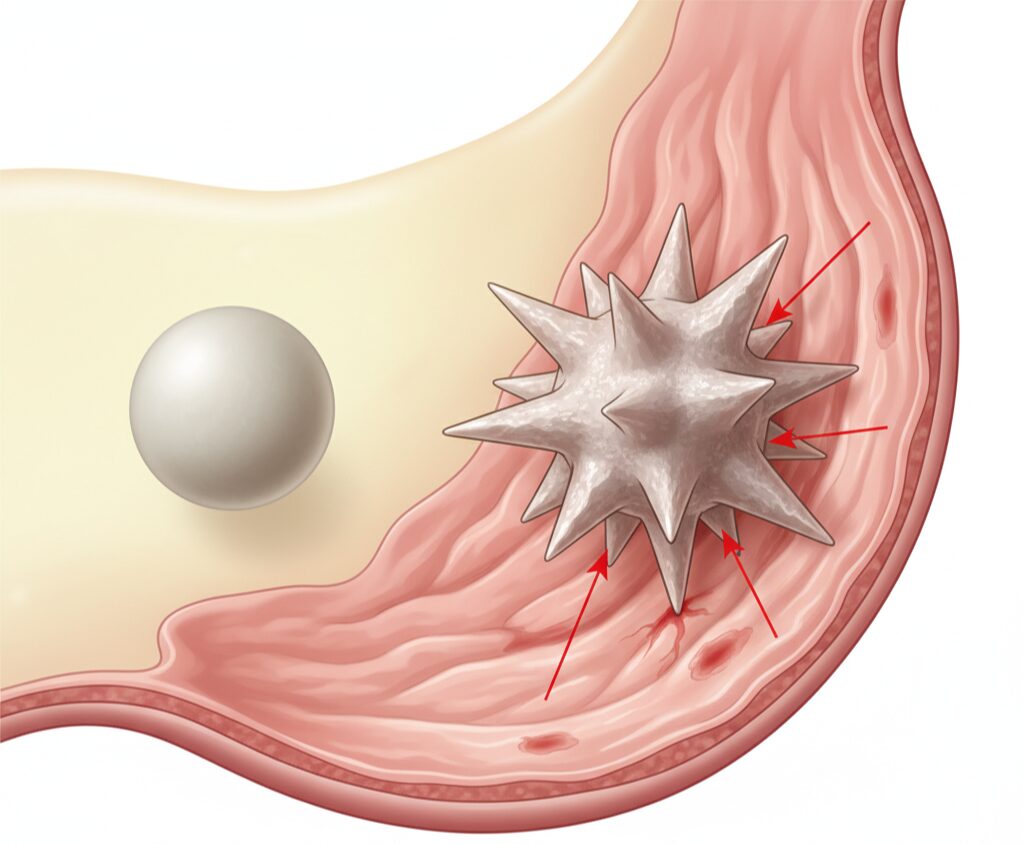

激しい血尿・痛みの原因は「ジャックストーン」というトゲトゲの形

犬から摘出されるシリカ結石のほとんどは、「ジャックストーン」と呼ばれ、まるで金平糖のようなゴツゴツ、トゲトゲした形をしています。

この鋭い突起が膀胱の壁を物理的に傷つけてしまうため、他の結石症と比べて血尿や排尿時の痛みといった症状が、より強く、激烈に出やすいという特徴があります。愛犬が排尿時に鳴いたり、痛がったりする姿を見るのは、飼い主様にとって本当にお辛いことだと思います。

主な原因は「食事」に含まれる特定の植物由来成分

なぜ、このような特殊な結石ができてしまうのでしょうか。

シリカ結石の主な原因は、食事に含まれる特定の植物由来成分の過剰摂取であると考えられています。

特にリスクを高める可能性があるとされる原材料には、以下のようなものが挙げられます。

- コーン・グルテン・フィード

- 米や大豆の外皮

- 全粒穀物(intact grains)

これらの成分は、特に肥満犬向けや減量用に設計されたドッグフードに使用されていることがあります。「穀物入りは体に良い」というイメージがあるかもしれませんが、シリカ結石のリスクという側面からは、注意が必要な場合があるのです。

【動物病院へ行く前に】獣医師に伝えるべきことチェックリスト

愛犬に血尿などの疑わしい症状が見られたら、まずは落ち着いて、かかりつけの動物病院へ相談することが第一です。その際、以下の情報を整理しておくと、診察がスムーズに進み、より的確な診断に繋がります。

- [ ] いつから症状が始まりましたか? (例:3日前から)

- [ ] 具体的な症状を教えてください (例:血尿、おしっこの回数が多い、排尿時に鳴く、陰部を気にして舐める)

- [ ] 尿の色は? (例:真っ赤、ピンク色、オレンジ色)

- [ ] 元気や食欲はありますか?

- [ ] 今与えているフードの名前を教えてください (パッケージを持参するか、写真を撮っておくと確実です)

- [ ] おやつやサプリメントを与えていますか? (与えている場合はその種類も)

- [ ] 過去に尿石症や膀胱炎と診断されたことはありますか?

【前半のまとめ】まずは落ち着いて動物病院へ

ここまで、犬のシリカ結石の症状と原因について解説しました。この結石は非常に稀ですが、金平糖のようなトゲトゲした形状が特徴で、愛犬に強い痛みや血尿を引き起こすことがあります。

もし愛犬に血尿や排尿痛などの症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ず、必ず動物病院を受診してください。

後半では、より専門的な内容として、シリカ結石の詳しい病態や、診断・治療の選択肢、そして治療せずに放置した場合のリスクについて、参考資料に基づいて詳しく解説していきます。

【後半】より詳しく知りたい方へ

ここからは、より専門的な知識を深めたい飼い主様のために、シリカ結石の診断・治療法やリスクについて詳しく解説します。

病態生理:なぜフードの成分が結石になるのか?

ペットフードに含まれる植物由来のシリカは、体内で吸収された後、血液を介して腎臓に運ばれ、尿中へと速やかに排泄されます。

通常であれば問題ありませんが、フードにシリカが多く含まれていると、尿中へのシリカ排泄が過剰になります。その結果、尿中のシリカ濃度が飽和状態を超え、結晶化し、やがて結石へと成長してしまうのです。これが、シリカ結石が「食事性リスクファクター」によって引き起こされると言われる所以です。

診断と治療法の選択肢

【診断】

シリカ結石の診断は、主にX線検査や超音波(エコー)検査によって行われます。

シリカ結石は、ストルバイト結石とほぼ同じくらいのX線不透過性(レントゲンで白く写る性質)を持っています。そのため、結石が十分な大きさであれば、X線検査でその存在を検出することが可能です。結石が大きくなると、X線写真上でもジャックストーン特有のトゲトゲした輪郭が確認できることがあります。

【治療】

残念ながら、現時点ではシリカ結石を食事療法や薬で効果的に溶かす(内科的溶解)方法は確立されていません。

そのため、シリカ結石に対する治療は、外科手術による結石の摘出が第一選択となります。

【重要】シリカ結石を治療せずに放置した場合のリスク

「症状が落ち着いたから大丈夫だろう」と自己判断で治療を中断したり、放置したりすることは非常に危険です。シリカ結石を放置した場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 継続的な痛みとストレス: 結石のトゲが常に膀胱を刺激し続けるため、愛犬は慢性的な痛みと不快感に苦しむことになります。

- 難治性の細菌性膀胱炎: 結石によって傷ついた膀胱粘膜は細菌が繁殖しやすくなり、抗生物質だけでは治りにくい「細菌性膀胱炎」を併発するリスクが高まります。

- 尿道閉塞(命の危険): 小さな結石や砕けた破片が尿道に詰まると、尿が全く出せない「尿道閉塞」を引き起こす可能性があります。これは急性腎不全や尿毒症につながる、命に関わる緊急事態です。特に雄犬は尿道が細長いため、閉塞のリスクがより高くなります。

再発予防が最も重要!食事と飲水管理

外科手術で結石を取り除いた後、最も重要なのは「再発させない」ことです。そのための基本は、食事と飲水の管理です。

- 食事の見直し

再発予防のためには、原因となる高シリカ成分(コーングルテンフィード、米や大豆の外皮など)を含まない食事を選ぶことが推奨されます。具体的には、動物性タンパク質が主体の、野菜が少ないフードへの切り替えを検討します。どのフードが適切かについては、必ず獣医師に相談してください。 - 飲水量を増やす

これは、あらゆる尿石症の予防に共通する最も重要なポイントです。水分摂取量を増やして尿の量を増やし、尿を薄める(希釈する)ことで、結石の元となる成分が結晶化しにくくなります。- ドライフードにぬるま湯をかける

- ウェットフードを食事に取り入れる

- 新鮮な水をいつでも飲めるように、水飲み場を増やす

といった工夫が有効です。

【獣医師の視点】おやつにも要注意!異食癖はありませんか?

食事療法を頑張っていても、意外なところに見落としがあるケースも。例えば、植物由来の成分が多いビスケットタイプのおやつが原因になることもあります。また、シリカ尿石症の犬の中には、泥や土、石などを食べてしまう『異食症』を持つ子がいることも報告されています。お散歩中の拾い食いなど、思い当たる行動がないかどうかも注意してみてください。

専門的なFAQコーナー

- シリカ結石の療法食はありますか?

- 現在、シリカ結石を溶かすことを目的とした専用の療法食は確立されていません。治療の基本は外科的な摘出となります。ただし、再発予防のために、原因となりうる植物性タンパク質や穀類(特にコーングルテンフィードなど)の含有量が少ない食事への変更が推奨されます。

- ジャーマン・シェパード・ドッグはシリカ結石になりやすいというのは本当ですか?

- はい、犬種としての関連性が報告されており、ジャーマン・シェパード・ドッグはシリカ尿石症の素因を持つと考えられています。また、発生した犬の約90%は雄(主に去勢雄)であることも分かっています。

- 再発を防ぐために、食事以外で気をつけることはありますか?

- 前述の通り、水分摂取量を増やし、尿を薄める(希釈する)ことが、あらゆる尿石症の予防において最も重要です。ドライフードに水を加えたり、ウェットフードを活用したりして、飲水量を増やす工夫をしましょう。

まとめ:正しい知識で、愛犬を苦しみから救おう

シリカ結石は非常に珍しい病気ですが、その特徴的な形状から、愛犬に大きな苦痛を与えかねません。しかし、原因の多くが食事に関連しているため、正しい知識を持って管理すれば、再発のリスクを大きく減らすことが可能です。

もし愛犬がシリカ結石と診断されたら、決してご自身を責めず、まずはかかりつけの獣医師とよく相談し、最適な治療と再発予防のプランを一緒に立てていきましょう。

参考文献・引用元リスト

・[Minnesota Urolith Center, University of Minnesota. (2024). 2023 Global Urolith Data.]・[第8章 尿石症. In イヌとネコの腎・泌尿器病学.]・[Queau, Y. (2022). Chapter 159: Nutritional Management of Lower Urinary Tract Disease. In Ettinger, S. J., Feldman, E. C., & Cote, E. (Eds.), Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine (9th ed.).]・[Defarges, A., & Furrow, E. (2022). Chapter 308: Lower Urinary Tract Urolithiasis in Dogs. In Ettinger, S. J., Feldman, E. C., & Cote, E. (Eds.), Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine (9th ed.).]