1. はじめに:なぜ腎臓の検査が重要なのか?

愛犬・愛猫に長く健康でいてもらうために、定期的な健康診断が重要であることは、多くの飼い主さんがご存じでしょう。血液検査や尿検査には様々な項目がありますが、その中でも特に注意深く確認したいのが「腎臓」に関する数値です。

腎臓は、血液中の老廃物をろ過して尿として体外へ排出するなど、生命を維持するために不可欠な役割を担っています 。

しかし、腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで目立った症状が現れにくいという特徴があります。

そして、「慢性腎臓病(CKD)」は、一度機能が損なわれると元通りに回復することが難しい病気です 。

だからこそ、症状が出る前の段階で腎機能の低下を示すサインをいかに早く見つけられるか、つまり「早期発見」が極めて重要になります。

この記事では、その早期発見の鍵となる腎臓関連の検査項目(バイオマーカー)について、健康診断の結果を正しく理解できるよう、一つひとつの意味と役割を基本から解説していきます。

慢性腎臓病(CKD)は、その重症度を評価し、適切な治療方針を立てるために、国際的な専門家グループであるIRIS(国際獣医腎臓病研究グループ)が提唱するガイドラインに基づいて4つの「ステージ」に分類されます。

ステージ分類は、主に血液検査のクレアチニン(Cre)の数値を基準に行われ、補助的にSDMAの数値も用いられます。ステージの数字が大きくなるほど、腎機能が低下していることを意味します。

- ステージ1: クレアチニン値は正常範囲内ですが、持続的な蛋白尿や、画像検査での腎臓の形態異常など、何らかの腎障害を示す証拠がある初期段階です。この記事で解説する「早期発見」が目指されるのはこのステージです。

- ステージ2: 軽度の高窒素血症が認められます。クレアチニン値が基準範囲をわずかに超え始め、多飲多尿などの症状が見られ始めることがあります。

- ステージ3: 中等度の高窒素血症が認められ、食欲不振や体重減少など、多くの臨床症状が明らかになってきます。

- ステージ4: 重度の高窒素血症が認められる末期のステージです。

さらに、この4段階のステージ分類に加えて、蛋白尿の程度(UPCで評価)と血圧の高さによるサブ分類も行われ、これらを総合して個々の状態に合わせた治療計画が立てられます。

2. 血液検査でわかること【腎機能マーカー】

血液検査で腎機能を見るとき、多くの項目は「GFR(糸球体濾過量)」を間接的に評価することを目的としています。

GFRは、腎臓のフィルターの役割を担う「糸球体」が、1分間にどれくらいの量の血液をろ過できるかを示す数値です。

これは腎臓の最も重要な機能そのものを表しており、腎機能評価のゴールドスタンダード(最も信頼性の高い指標)とされています。 しかし、GFRを直接測定するのは動物に負担がかかり、日常的な検査には向きません。

そこで、血液中の特定の物質(=バイオマーカー)の濃度を測定することで、GFRがどの程度保たれているかを推定します。腎機能(GFR)が低下すると、本来は尿として排泄されるはずのこれらの物質が血液中に溜まってくるため、血中濃度が上昇するという仕組みです。

ここでは、代表的な4つの腎機能マーカーについて解説します。

2-1. BUN(尿素窒素)

BUN(または尿素窒素)は、血液中の尿素に含まれる窒素の量を測定する項目です。

尿素は、食事などで摂取したタンパク質が体内でエネルギーとして使われた後にできる老廃物で、通常は腎臓でろ過され、尿として体外に排泄されます。

BUNは古くから腎機能の指標として用いられていますが、この数値だけで腎臓の状態を正確に判断することは推奨されません。

なぜなら、BUNは腎臓以外の様々な要因の影響を受けて数値が変動しやすいからです。

例えば、以下のような腎臓とは直接関係ない状況でもBUNは上昇することがあります。

- タンパク質の多い食事を摂った後

- 脱水している時

- 消化管で出血がある時

- 体の代謝状態の変化

このように、BUNは腎機能の指標としては変動要因が多いため、あくまで参考的な値と捉えることが重要です。

そのため、次に解説するクレアチニン(Cre)や他の検査結果と合わせて、総合的に評価する必要があります。

健康診断でも院内の血液検査でも測定可能です。

2-2. Cre(クレアチニン)

クレアチニン(Cre)は、筋肉を動かすためのエネルギー源(クレアチンリン酸)が代謝された後にできる老廃物です。

BUNとは異なり食事内容の影響を直接受けにくく、主に腎臓の糸球体でろ過されて排泄されるため、BUNよりも腎機能を反映する指標として重視されています。

しかし、このクレアチニンにも注意すべき点があります。

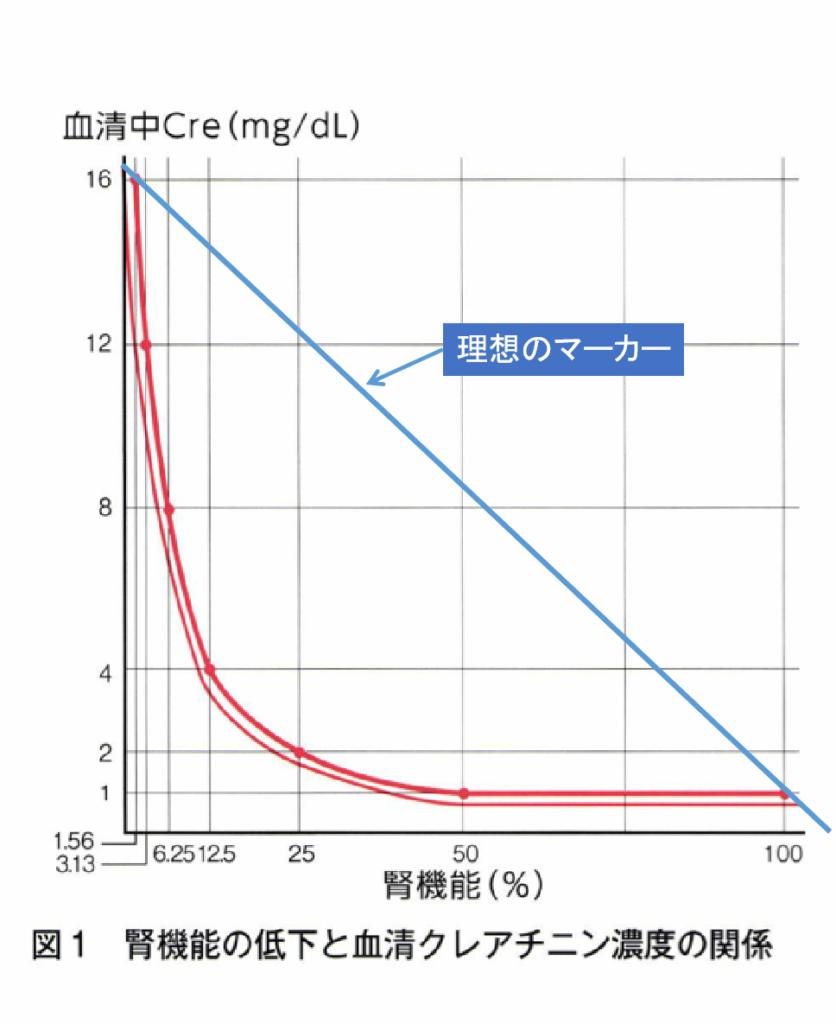

以下のグラフが示すように、クレアチニンの数値は腎機能がある程度低下するまで、正常範囲内に留まるという特性があります。腎機能が75%失われるまで(=腎機能が25%に低下するまで)クレアチニンの数値は正常範囲を超えるほどの顕著な上昇を示さないことがあるのです。そのため、数値が正常範囲だからといって、腎機能が100%保たれているとは限らない、ということを理解しておくことが重要です。

第二に、クレアチニンは筋肉量に由来するため、測定する犬や猫の体格や年齢に影響されます。

例えば、筋肉量が少ない痩せた動物や高齢の動物では、実際の腎機能が低下していても、クレアチニンの数値が正常範囲内に収まってしまうことがあります。

このように、クレアチニンは腎機能評価の中心的な項目ですが、特に病気の初期段階ではその変化を捉えきれない可能性があること、また筋肉量による変動を考慮して解釈する必要があることを覚えておきましょう。

健康診断でも院内の血液検査でも測定可能です。

2-3. SDMA(対称性ジメチルアルギニン)

SDMAは、体内のタンパク質が分解される過程で作られる物質で、そのほとんどが腎臓から排泄されます。

この検査は、腎臓病の早期発見に有用な指標として登場しました。その主な特徴は以下の通りです。

- 早期検出の可能性: いくつかの研究で、SDMAはクレアチニンの数値が上昇し始めるよりも前の、より早期の段階で腎機能の低下を検出できる可能性が報告されています。ある研究では、SDMAが基準値を超えてからクレアチニンが基準値を超えるまで、平均で17ヶ月の時間差があったとされています。

- 筋肉量の影響を受けにくい: クレアチニンとは異なり、理論上は筋肉量の影響を受けないとされており、痩せた動物や高齢の動物でも腎機能を評価しやすいと考えられています。

一方で、SDMAが広く使われるようになるにつれて、その数値を解釈するには慎重さが必要な、いくつかの注意点があることも分かってきました。

- クレアチニンとの不一致と変動: SDMAはクレアチニンよりも個体内での変動が大きく、測定ごとのばらつきが出やすいことが指摘されています。また、同じ血液サンプルでも、院内の測定装置と外部の検査機関では測定値が異なる場合があるため、一貫した方法で測定し、経過を追うことが重要です。

- 年齢や犬種による影響: 特に健康な猫では、年齢とともにSDMAが高くなる傾向があることが示唆されており、従来の基準値(例:14 µg/dL)が全ての年齢の猫に適切とは限らない可能性が議論されています。また、特定の犬種(例:グレイハウンド、柴犬など)では、健康でもSDMAが高値を示すことがあると報告されています。

- 他の病気の影響: SDMAは腎臓以外の病気でも数値が上がることがあります。例えば、リンパ腫を患っている犬では、そうでない犬に比べてSDMAが高値になる確率が10倍高いという報告があります。また、糖尿病の猫では、逆にSDMAが健康な猫よりも低値を示すことがあるとも言われています。

これらの理由から、SDMAは腎機能低下のサインを早期に捉えるための一つの有用な情報ですが、その数値だけで一喜一憂するべきではありません。

獣医師は、SDMAの数値を他の検査(クレアチニン、尿検査など)の結果や、動物の年齢、犬種、併発疾患の有無といった様々な背景と合わせて、総合的に腎臓の状態を判断しています。

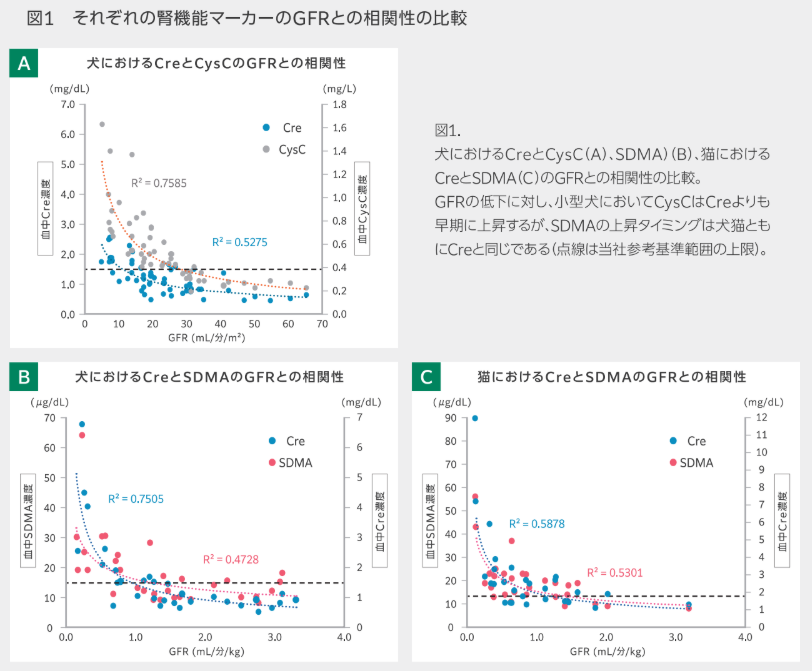

以下の図ではSDMAとCreの相関性はほぼ同じであるため、SDMAは別により正確な腎バイオマーカーではないのではないか?(=早く腎機能の低下を検出するわけではない)と考えられはじめています。(今後の研究に期待です。)

院内測定機器での検査結果の信頼性が低いという話もあるので外注検査で実施可能です。

全くもって使えないというよりかは当初思われていたよりは早期発見には有用ではなく、使い道は限定的といった印象です。

2-4. (血清)シスタチンC

(血清)シスタチンCは、体内の細胞から作られる低分子タンパク質で、クレアチニンやSDMAと同様に、腎臓のろ過機能(GFR)を評価するための血液検査項目の一つです。

この検査の大きな特徴は、特に体重20kg未満の小型〜中型犬において、クレアチニンよりも早期に数値が上昇することです。

そのため、腎機能低下のサインをより早い段階で捉えられる可能性があります。

ただし、シスタチンCの評価にはいくつかの重要な注意点があります。

まず、現時点では猫における有用性は確認されていません。また、犬では体格の影響を受け、大型犬ほど数値が高くなる傾向があります。

検査の運用面では、シスタチンCは動物病院内ですぐに結果がわかる検査ではなく、外部の検査機関に依頼して測定する「外注検査」となります。そのため、健康診断のオプション項目として含まれている場合など、計画的に実施されるのが一般的です。

これまで見てきた他のマーカーと同様に、シスタチンCの数値だけで治療方針が決まることはなく、あくまで総合的な診断のための一つの情報として活用されます。

外注検査で実施可能です。健康診断でもオプション追加選択できます。

3. 尿検査でわかること【血液検査とセットで重要】

腎臓の状態を評価するためには、血液検査だけでは不十分です。腎臓や膀胱、尿道といった「泌尿器系」の状態を直接的に知ることができる尿検査は、血液検査と合わせて実施することで、より多角的に健康状態を把握できる、非常に重要な検査です。

尿検査の結果を正しく評価するためには、尿を適切に採取し、保存することが非常に重要です。

採尿について 尿の採取方法には、ご自宅で行う「自然排尿」、動物病院で獣医師が行う「カテーテル採尿」や「膀胱穿刺」など、いくつかの方法があります。どの方法を選ぶかは、細菌培養をしたいのか、細胞を見たいのかといった検査の目的によって異なります。

ご自宅で採尿する場合は、清潔なお皿やおたま、専用の採尿器などを利用します。猫の場合は、システムトイレのシートを裏返して使ったり、撥水性の砂やスポンジを用いたりする方法もあります。また、ウロ・キャッチャー®のような採尿用のスポンジ付きの棒を使えば、直接排尿しているところから尿を吸い取ることも可能です。できるだけ排尿の途中の尿(中間尿)を採取すると、外部からの汚れが混入しにくくなります。

保存について 採取した尿は、時間が経つと成分が変化してしまうため、できるだけ速やかに(1〜2時間以内)検査するのが理想です。すぐに動物病院へ持っていけない場合は、清潔な密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管してください。冷蔵保存の場合、約6〜12時間までなら検査は可能とされています。病院へ持っていく際には、いつ採取した尿なのかを忘れずに伝えましょう。

ここでは、尿検査の中でも特に重要な項目について見ていきましょう。

3-1. 尿比重

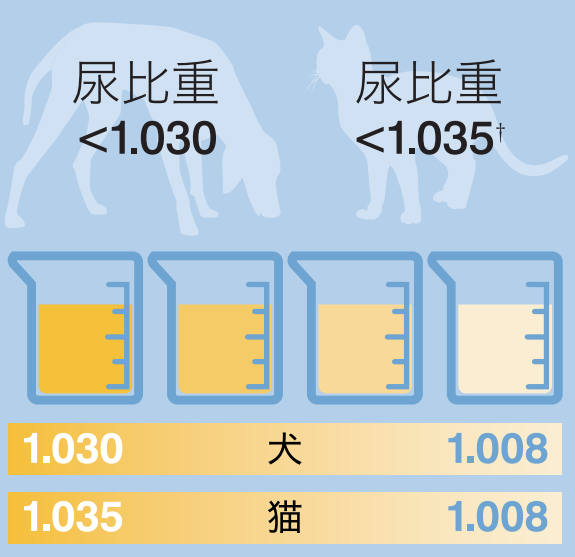

尿比重は、尿の「濃さ」を測る検査です。これは、体内の水分が足りているかどうかの指標になると同時に、腎臓の「尿細管」という部分が、尿を適切に濃縮したり、薄めたりする能力(尿濃縮・希釈能)が保たれているかを評価する、重要な指標となります。

- 濃い尿(比重が高い): 健康な犬や猫は、脱水時には水分を体に保持しようとするため、腎臓が尿を濃くします。したがって、濃い尿が作れているということは、少なくとも尿を濃縮する腎機能は保たれていると考えられます。一般的に、犬では1.030、猫では1.035以上が濃縮尿の一つの目安とされています。

- 薄い尿(比重が低い): 慢性腎臓病(CKD)では、この尿を濃縮する能力が早期から損なわれていきます。そのため、特に水をたくさん飲んでいるわけでもないのに、常に薄い尿しか出ない場合は、腎機能が低下しているサインである可能性があります。**ただし、尿が薄くなる原因は慢性腎臓病だけではありません。**急性腎不全の初期や回復期、尿崩症といった他の病気、あるいは輸液や利尿剤の投与によっても尿比重は低下します。そのため、原因を特定するには他の検査と合わせた総合的な判断が必要です。

ただし、尿比重は飲水量などによって一日の中でも変動するため、一度の検査だけで判断せず、繰り返し測定することが大切です。

院内測定します。持参していただくか院内で採取します。

3-2. UPC(尿蛋白クレアチニン比)

UPCは「尿中蛋白/クレアチニン比」の略で、尿に含まれるタンパク質の量を、同時に測定したクレアチニンの量で割って算出する数値です。尿の濃さは飲水量などによって変わるため、単純に尿中のタンパク質濃度を測るだけでは正確な評価ができません。そこで、尿の濃さの影響を受けにくいクレアチニンとの比率を見ることで、より客観的にタンパク質がどれだけ漏れ出ているかを評価します。

蛋白尿の原因は腎臓だけではない

尿にタンパク質が混じる「蛋白尿」と一言でいっても、その原因は様々です。獣医師はまず、その原因がどこにあるのかを突き止めます。原因は大きく3つに分類されます。

- 腎前性: 血液中の異常なタンパク質(ヘモグロビンなど)が増え、腎臓の処理能力を超えて尿に漏れ出るケース。

- 腎後性: 膀胱炎や結石など、腎臓より下流の尿路(腎盂〜尿道)での炎症や出血によってタンパク質が混じるケース。

- 腎性: 腎臓自体のフィルター機能(糸球体)や再吸収機能(尿細管)に問題があって漏れ出るケース。

「持続的な腎性蛋白尿」の重要性

尿検査で炎症などが見られない「非活動性の尿沈渣」であり、かつ腎後性や腎前性の原因が除外された上でUPCが高い場合、「腎性蛋白尿」が疑われます。

ただし、健康な動物でも発熱や激しい運動の後などに一時的に蛋白尿が見られることがあるため、本当に腎臓に問題があるかを判断するには、その蛋白尿が「持続的」であることが重要です。一般的に、2週間以上の間隔をあけて3回以上検査してもUPCが高い場合に「持続性蛋白尿」と判断されます。

この「持続的な腎性蛋白尿」は、腎臓のフィルター(糸球体)がダメージを受けていることを示す重要なサインです。さらに、蛋白尿は単なる腎障害の結果に留まらず、それ自体が腎臓にさらなるダメージを与え、慢性腎臓病(CKD)の進行を早めてしまう悪化因子でもあります。実際に、犬ではUPCが0.5以上、猫では0.2以上の場合、それ未満の動物に比べて生存期間が短くなることが報告されています。

最も重要な点は、たとえクレアチニンやSDMAといった血液検査の数値が正常範囲内であっても、持続的な腎性蛋白尿が認められれば、それだけで「CKDステージ1」と診断され、治療の対象となることです。蛋白尿を決して放置してはいけない、と言われるのはこのためです。

UPCの評価基準

一般的なUPCの評価基準は以下の通りです。

- 犬: 0.5を超えると「蛋白尿あり」と判断されます。

- 猫: 0.4を超えると「蛋白尿あり」と判断されます。

- なお、UPCが2.0を超えるような重度の蛋白尿は、糸球体疾患が強く疑われます。

他の病気との関連

また、腎性蛋白尿は腎臓自体の病気だけでなく、感染症、ホルモン疾患(副腎皮質機能亢進症など)、高脂血症、免疫介在性疾患といった全身性の病気が原因で二次的に引き起こされることも少なくありません。その場合は、原因となっている病気の治療を優先することが、蛋白尿の改善につながります。

UPCが高い場合の治療

持続的な腎性蛋白尿が確認された場合、腎臓への負担を減らし、CKDの進行を抑制するために治療が開始されます。主な治療法は以下の通りです。

- 腎臓病用療法食: タンパク質やリンなどが調整された食事です。

- お薬の投与: 尿中へのタンパク質の漏出を減らす目的で、「ACE阻害薬」や「ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)」といったお薬(例:テルミサルタンなど)が使用されます。

外注検査にて実施可能です。

3-3. 尿中シスタチンB

尿中シスタチンBは、近年、臨床で活用されるようになった比較的新しい尿検査のバイオマーカーです。これまで解説してきたGFRマーカー(クレアチニンなど)や蛋白尿(UPC)とは、見ているものが根本的に異なります。

この検査が画期的なのは、腎臓の「ろ過機能」ではなく、「尿細管」という部分の細胞が実際にダメージを受けているかどうかを直接的に評価する点にあります。シスタチンBは、本来は尿細管の細胞内にあるタンパク質です。この細胞が何らかの原因で壊れると、シスタチンBが尿中へ放出されます。つまり、尿中シスタチンBの数値が高いということは、腎臓の細胞にリアルタイムで損傷が起きている可能性を示唆するのです。

この「尿細管のダメージ」を捉えることで、以下のようなことが期待できます。

- 急性腎障害(AKI)の早期発見: クレアチニンが上昇するよりも早く、腎臓への急なダメージを検出できる可能性があります。また、AKIの重症度や予後(生存できるかどうか)の判断にも役立つことが報告されています。

- 慢性腎臓病(CKD)との関連: CKDの猫では、健康な猫に比べて尿中シスタチンBが高いことが報告されています。さらに重要なのは、病気の進行予測に役立つ可能性です。ある研究では、犬のCKDステージ1において、その後に病気が進行したグループは、状態が安定していたグループに比べて、診断時の尿中シスタチンBが有意に高かったことが示されました。これは、同じステージ1であっても、尿細管のダメージが大きい症例は、将来的に病状が進行しやすいリスクを抱えている可能性を示唆しています。

- 術後や投薬中のモニタリング: 手術後や、腎臓に負担をかける可能性のある薬を使用している際に、腎臓へのダメージを監視する目的でも使用が検討されます。

尿中シスタチンBは、腎臓の「機能低下」だけでなく「細胞の損傷」という、これまでとは異なる側面から腎臓の状態を評価するための、専門的な検査と言えるでしょう。

外注検査にて実施可能です。

4-1. FGF23

FGF23は、健康診断の基本項目にはまだ含まれていないことが多いですが、慢性腎臓病(CKD)の管理において、その重要性が近年急速に高まっている専門的な血液検査項目です。

FGF23とは? ― リンのバランスを調整するホルモン

FGF23(線維芽細胞増殖因子23)は、主に骨から作られるホルモンで、体内の「リン」のバランスを調整する重要な役割を担っています 。

具体的には、腎臓に働きかけて、体に溜まりすぎたリンを尿として排泄させるように指令を出します 。

体内にリンがたまりすぎると腎臓病の進行も早いということが分かっています。

なぜFGF23が「重要」なのか?

CKDで腎機能が低下し始めると、体はなんとかリンを排泄しようとして、このFGF23を通常より多く作り出すようになります 。このFGF23の動きを捉えることが、なぜこれほど重要なのでしょうか。

- 非常に早期の警告サインになる 血液中のリン濃度は、CKDがかなり進行するまで(ステージ3後半~4)正常範囲内に留まることが少なくありません 。しかしFGF23は、血中リン濃度がまだ正常なうちから、CKDの比較的早い段階(猫ではステージ2)で上昇し始めます。これは、腎臓がリンを排泄するために「すでに無理をし始めている」という、目に見えない負担を示す非常に早期のサインなのです 。

- 食事療法を開始する「決め手」になる この早期のサインを捉えることで、より早い段階での治療介入が可能になります。特に猫では、国際的なガイドライン(IRIS)においても、CKDステージ1や2で血中リン濃度が正常であっても、FGF23の数値が高ければ、腎臓への負担を軽減するためにリンを制限した食事療法を始めることが提言されています。

- 病気の進行度や予後の指標となる 高いFGF23の値が続くことは、CKDの進行が速いことや、予後(平均余命)が短いことと関連があることも報告されており、病状の深刻さを把握するための一つの指標となります。

FGF23はどんな時に測定するの?

では、具体的にどのようなタイミングでFGF23の測定が推奨されるのでしょうか。

- CKDと診断された初期段階で CKDのステージ1や2と診断された時点が、最初の測定のタイミングです。この段階ではまだ血中のリン濃度は正常なことが多いですが、FGF23を測ることで、リンの代謝にどれくらいの負担がかかっているかを評価できます。

- 食事療法や治療の効果を確認する際に 腎臓病用の食事療法やリン吸着剤による治療を開始した後、その効果を判定するためにも測定されます 。血中のリン濃度だけでなく、FGF23の数値も下がっていれば、リン代謝の負担が効果的に軽減できていると判断できます 。逆に数値が下がらない場合は、治療法の見直しや強化を検討するきっかけになります。

ただし、猫の特発性高カルシウム血症など、CKD以外の原因で上昇することもあるため、この検査だけで病状を判断するのではなく、他の検査結果と合わせて獣医師が総合的に評価します。

FGF23が高い場合の治療

FGF23が高いということは、体がリンの排泄に苦労しているサインです。そのため、腎臓の負担を早期から軽減することを目的とした治療が検討されます。

リンを制限した食事療法: まず基本となるのが、食事に含まれるリンを制限した腎臓病用療法食への変更です。血中のリン濃度がまだ正常でも、FGF23が高ければ、この食事療法を早期に開始することが国際的なガイドラインでも推奨されています。

リン吸着剤: 食事療法だけではリンの管理が不十分な場合や、FGF23が非常に高い場合には、食事中のリンと結合して便として排泄させる「リン吸着剤」というお薬を併用することがあります。

FGF23は、従来の検査では見えなかった「腎臓の頑張り具合」を可視化し、より早期のケアを可能にするための、非常に重要な検査と言えます。

外注検査にて実施可能です。

5. まとめ:検査結果は「総合的」に判断することが大切

これまで見てきたように、犬や猫の腎臓の健康状態を評価するためには、非常に多くのバイオマーカーが用いられています。古くからあるBUNやクレアチニンから、SDMA、そしてFGF23や尿中シスタチンBといった新しいマーカーまで、それぞれにわかることや注意点があり、「これさえ測っておけば大丈夫」という万能な検査は存在しません。

では、飼い主として愛犬・愛猫の腎臓の健康を守るために最も重要なことは何でしょうか。それは、症状のない元気なうちから定期的に健康診断を受けることです。

腎機能の低下は、多くの場合、ゆっくりと進行します。たった一度の検査で「正常範囲内」だったとしても、それがその子にとって本当に安心な値なのかは分かりません。大切なのは、若くて健康なうちから検査を受けることで、その子自身の「基準値(ベースライン)」を把握しておくことです。そして、定期的に検査を続けることで、「前回の数値と比べてどう変化したか」という数値の推移を追っていくことが、他の何よりも確かな早期発見につながります。

この記事で得た知識は、検査結果の数値を飼い主さん自身が診断するためのものではありません。獣医師からの説明をより深く理解し、愛犬・愛猫の健康について一緒に考え、より良い選択をするための「共通言語」として役立てていただくためのものです。

検査結果について分からないことや不安なことがあれば、ぜひかかりつけの獣医師に質問してみてください。獣医師とのパートナーシップのもと、定期的な健康診断を続けることが、愛犬・愛猫の長く健やかな毎日に繋がります。