目次

急性胃拡張とは

急性胃拡張≒腸閉塞、消化管閉塞、急性胃うっ滞、急性胃腸閉塞など

発生が突発的で急速に進行し、致死的な病態

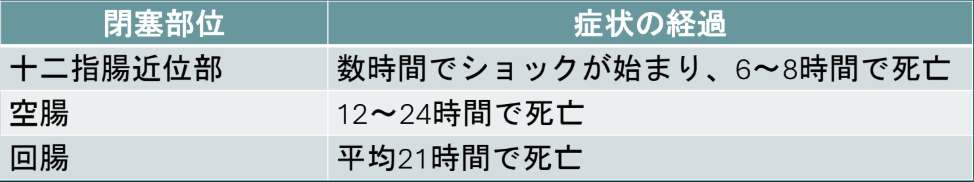

閉塞の位置によって症状が異なる(軽症~重症)

・腹部痛

・食欲の低下

・元気消失

・歯ぎしり

・早い呼吸

・排便減少~停止

・ショック状態(低体温)

など

Oglesbee. B.L., Load. B. (2020) Gastrointestinal Diseases of Rabbits. In: Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery (Quesenberry K. E., Orcutt C. J., Mans C., Carpenter J. W. eds.), 4th eds., 174-187, Elsevier.

検査

急性胃拡張の診断をするにあたってはいくつかの検査が必要になりますが、うさぎの救急疾患においてそれよりも大事なことがあります。

不用意に触って殺さないこと

うさぎの救急疾患には急性胃拡張以外にもいくつかありますが、本当に簡単に亡くなってしまいます。

飼い主さん自身も気づいていなかったりするときもあり、抱っこしたり、体勢を変えただけで急変する場合があります。

視診

急に触ってストレスを与えると突然死ぬ場合があるので視診は重要です。

呼吸の仕方や体勢、歯ぎしりなどを確認します。

危ない状況であれば保温と酸素化をまずは優先します。(状態の安定化)

状態の安定化に努めつつ、飼い主様に状況の説明を行います。

負担の少ない体温測定・身体検査(腹部の触診、胃拡張の有無)・聴診から始めて状態を把握します。

レントゲン検査

特徴的なレントゲン像(目玉焼きパターン、ドーンバツパターンやガス貯留)の確認をする。

横向きでのレントゲンを撮りたいですが体勢を変えると危なそうなときは伏せのまま一度レントゲンを撮ることも多々あります。

一般的に超音波検査やCT検査は負担も大きいため、積極的には行いませんが状況により実施します。(CTは当院にありません。)

血液検査

重症度の評価のためと他の疾患(肝葉捻転など)がないかのチェックのために行います。

負担がかかるためできない場合もあります。

また、急性胃拡張のため低血圧になっていると血液があまりとれないこともあるため、ひとまず点滴や鎮痛、胃の減圧といった緊急治療を行ったうえで実施します。

治療

ウサギへのストレス(負担)レベルによって1~4の段階に分けて治療しています。

1日目に①内科療法を行ったうえで状態を見て②、③~へと進む場合もあります。

・点滴

・鎮痛

・抗生剤(ショック・内毒素血症対策)

・その他(ステロイド、胃粘膜保護剤など)

膨らんだ胃の中にたまった液体を吸い出します。

鼻から胃の方へ細いチューブを入れて、吸い出します。

②胃の減圧を実施した後に入っているチューブから投与します。

状況によっては③を飛ばして④外科処置を提案する場合もあります。

手術により詰まった異物を摘出します。

状態も悪いことが多く、亡くなってしまう可能性も高いですが、飼い主様と相談の上、実施します。

閉塞部位によっては来院時ですでに手の付けようがない場合もありますし、①内科療法のみで改善する場合もあります。

状態も悪いことが多く、限られた検査の中で実施していきます。

死亡率も高い疾患ですが、少しでも救命できればと思っています。