うさぎの皮ふ病には犬や猫と同様にさまざまな種類があります。

ただし、皮ふ病の発生割合には偏りがかなりあります。

今回は、「うさぎの皮ふにはどういった病気が多いのか?」という点についての記事になります。

今回の参考資料においては皮ふ疾患に腫瘍や外耳炎は含まれていません。

また、顎膿瘍も口の疾患として扱っているため、含めていません。

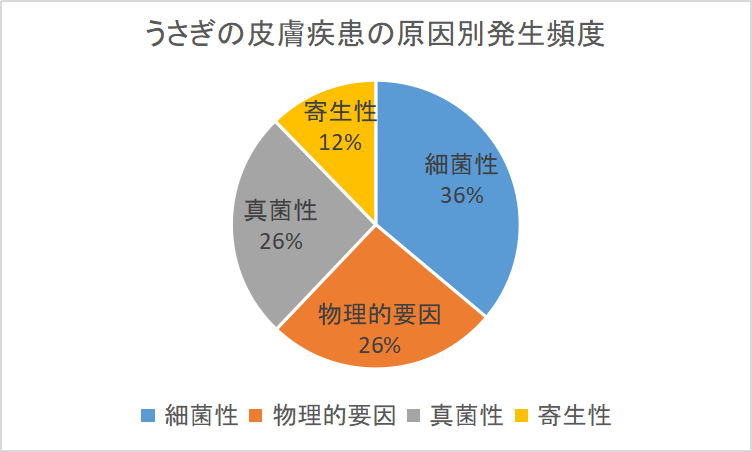

うさぎの皮ふ病の原因別発生頻度

うさぎの皮ふ病を原因別に大きく分けたときの発生率です。

大きく分けたときの発生率の偏りはあまりありません。

しかし、それぞれの原因の中では大きな偏りがあるので見ていきます。

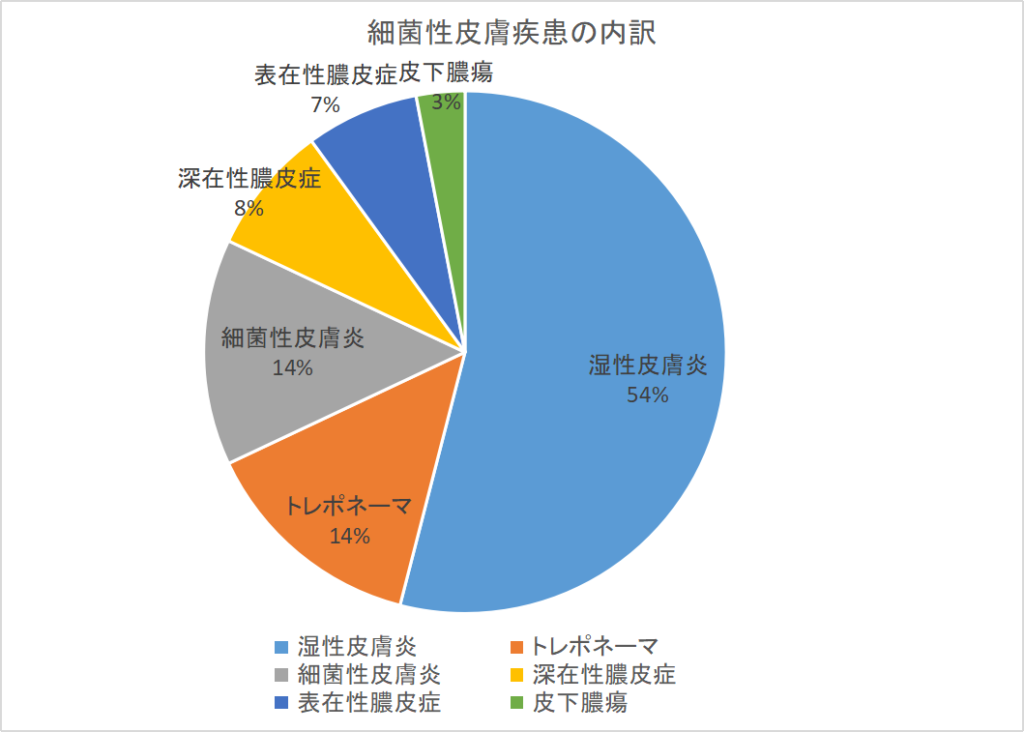

細菌性皮膚疾患

細菌性皮膚疾患のうち、過半数を占めるのは湿性皮膚炎でした。

湿性皮膚炎

うさぎの毛は密に生えています。

通常は乾燥している皮ふや毛がなんらかの原因で濡れてしまうと乾燥しづらく、長い時間濡れた状態が続くことで細菌感染が生じて皮膚炎が発生します。

これは湿性皮膚炎と呼びます。

そのため、湿性皮膚炎というのは涙やけやヨダレ、尿やけなどの原因から引き起こされる病気をまとめた呼び名です。

抗生剤や消毒・毛刈りにより細菌感染を抑えることも重要ですが、原因を特定して、治療を行うことが最も重要になります。

奥歯の過長が原因でヨダレが出ているのであれば奥歯を切る必要がありますし、肥満により肛門周囲が汚くなりやすくなっているのであれば痩せる必要があります。

加齢に伴い、水の飲み方が下手になっている場合は補助が必要であったり、なかなか完全な改善は難しかったりします。

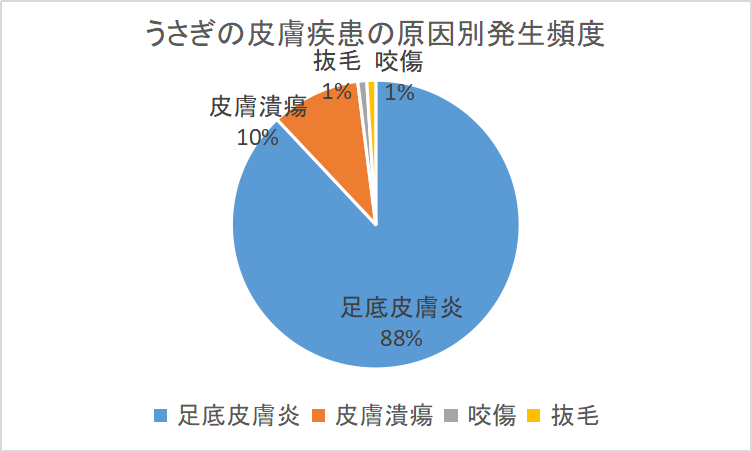

物理的要因

物理的要因による皮膚疾患のうち圧倒的に多いのは足底皮膚炎(ソアホック、飛節びらん)でした。

足底皮膚炎(ソアホック、飛節びらん)

うさぎの足裏は犬・猫やほかの動物と比べても特徴的です。

肉球は非常に小さく、足裏全体をかたい毛が覆っています。また、足裏の皮膚の中はすぐ近くに骨があり、肉(軟部組織)がほとんどありません。

野生の状態であれば地面はデコボコで足裏の同じ場所が地面に当たり続けることはありませんが、フローリングなどの平らな床では同じ場所に圧がかかり続けるため、その部分に足底皮膚炎が生じてきます。

こういった環境によるものや肥満、運動不足、不衛生な環境、加齢などの原因が合わさって足底皮膚炎が起こってきます。

中高齢のうさぎでは通常でも脱毛や軽度の赤みはみえることがあるため、進行がないか定期的にチェックすることが重要です。

この病気は予防が重要です。

床材の変更や痩せさせること、運動量を増やすこと、床材の衛生管理を徹底することが大切になってきます。

ソアホック用の商品やお風呂マットを利用するのもアリですが、かじってしまう子もいるため注意が必要です。

進行してしまった場合はバンテージを巻いたり、抗生剤の投与や消毒を行いますが、完全に治らないことも多いです。

真菌性皮膚疾患

真菌性皮膚疾患の全てが皮膚糸状菌によるものでした。

若く幼いうさぎやなんらかの原因で免疫力が低下すると発症することが多いです。

人獣共通感染症でヒトにも移ることがあるため注意が必要です。

抗真菌薬を飲ませたり、毛刈り、消毒、飼育環境の掃除を行います。

犬で使うような抗真菌のシャンプーはうさぎでは毛が乾きにくくく、ストレスになるため使用されません。

治療は長引くことも多く、2か月以上かかることもあります。

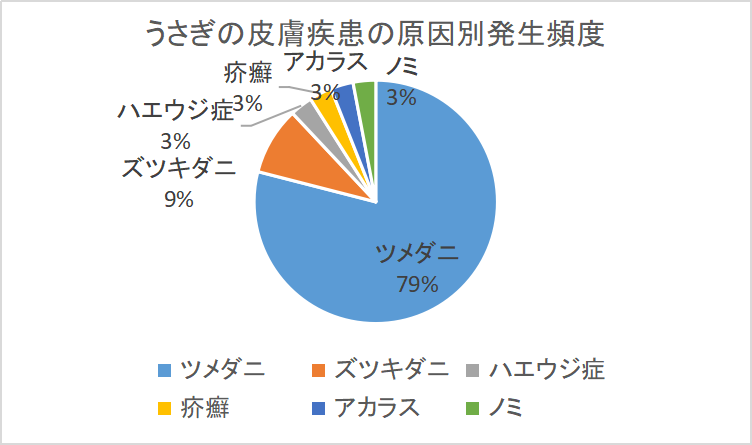

寄生性皮膚疾患

寄生性皮膚疾患のうち圧倒的に多いのはツメダニでした。

ツメダニ

ツメダニが寄生すると軽~中度の痒みやフケ、赤みがみられることが多いです。

首の背中側から肩甲骨の間にかけて出ることが多いですが、他の部位でも出ます。

毛の検査やテープ検査などで虫卵や虫体を見つけて治療します。

なかなかみつからないこともあるため試しに治療薬を使うこともあります。

注射薬や滴下型の駆虫薬の投与や飼育環境の掃除により治療を行います。

犬や猫で使用するノミ・ダニ治療薬の一部はうさぎに使用すると死に至る可能性があるため、自己判断での使用はおすすめされません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a674406.7b600557.4a674407.519b765b/?me_id=1395819&item_id=10000139&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frabbitdogcat%2Fcabinet%2Fcompass1674277717.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a67488a.8c5c8282.4a67488b.17d15b02/?me_id=1211165&item_id=10092324&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fchanet%2Fcabinet%2F597%2F59719-2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4013e5bc.e6c198c3.4013e5bd.e8a91371/?me_id=1213310&item_id=19669886&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3711%2F9784895313711.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4013e5bc.e6c198c3.4013e5bd.e8a91371/?me_id=1213310&item_id=20764953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7670%2F9784873627670_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)